Die Bedarfsermittlung ist ein zentraler Bestandteil der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG). Sie bildet die Grundlage für die Feststellung individueller Teilhabebedarfe und ist entscheidend für die passgenaue Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderungen.

Die Bedarfsermittlung in Deutschland ist jedoch nicht einheitlich geregelt. Stattdessen haben die Bundesländer eigene Bedarfsermittlungsinstrumente eingeführt, die im Rahmen des Gesamtplanverfahrens zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Rahmen der Bedarfsermittlung

Die Bedarfsermittlung ist im SGB IX gesetzlich verankert. Gemäß § 118 SGB IX sind die Träger der Eingliederungshilfe verpflichtet, ein Gesamtplanverfahren durchzuführen, das der Ermittlung des individuellen Bedarfs dient. Grundlage bildet das bio-psycho-soziale Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF).

Im Mittelpunkt steht die leistungsberechtigte Person. Der Wunsch des Leistungsberechtigten ist zu berücksichtigen, ebenso wie alle relevanten Lebensbereiche. Das Verfahren soll in verständlicher, möglichst leichter Sprache durchgeführt werden und eine umfassende Teilhabeplanung ermöglichen.

Die Rolle der ICF im Bedarfsermittlungsprozess

Die ICF stellt die fachliche Grundlage für die Bedarfsermittlung dar. Sie unterstützt die strukturierte Einschätzung von Teilhabebedarfen in verschiedenen Lebensbereichen. Durch den ICF-Bezug wird die Bedarfsermittlung nachvollziehbar, systematisch und fachlich fundiert.

Für Leistungserbringer – insbesondere in der heilpädagogischen Frühförderung, der interdisziplinären Frühförderung und in heilpädagogischen Zentren – bietet der ICF-orientierte Ansatz eine große Chance: Er schafft eine gemeinsame Sprache zwischen Fachkräften, Reha-Trägern, Leistungsträgern und Leistungsberechtigten.

In der Praxis ist dies jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden, besonders wenn papierbasiert oder mit Excel-Lösungen gearbeitet wird.

Warum es unterschiedliche Bedarfsermittlungsinstrumente gibt

Die Umsetzung des BTHG erfolgt in den Bundesländern unterschiedlich. Hintergrund ist die Verankerung im föderalen System: Jedes Land hat mit den Trägern der Eingliederungshilfe eigene Verfahren vereinbart.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) hat hierzu gemeinsame Empfehlungen veröffentlicht, die als Orientierung dienen. Dennoch existieren derzeit zahlreiche unterschiedliche Bedarfsermittlungsinstrumente, die jeweils an die Landesrahmenverträge angepasst sind.

Bedarfsermittlungsinstrumente nach Bundesland

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Bedarfsermittlungsinstrumente in den einzelnen Bundesländern. Die Instrumente unterscheiden sich in Aufbau, Zielgruppe und Anwendung. Allen gemeinsam ist die Orientierung an der ICF und die Funktion im Rahmen der Teilhabeplanung.

Baden-Württemberg

- Instrument: BEI_BW (Bedarfsermittlungsinstrument Baden-Württemberg)

- Zielgruppe: Erwachsene Leistungsberechtigte

- Besonderheit: Starke ICF-Orientierung, auch für Leistungen der sozialen Teilhabe

- Hinweis: Ein separates Instrument für Kinder befindet sich in der Erprobung

Bayern

- Instrument: BIBay

- Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

- Besonderheit: Modulartiger Aufbau, kombinierbar mit Hilfeplanverfahren nach SGB XII

- Praxisbezug: Wird teils auch in der Frühförderung eingesetzt

Berlin

- Instrument: B.E.Ni (Bedarfsermittlung in Niedersachsen – ursprünglich, wird jedoch auch in Berlin genutzt)

- Zielgruppe: Erwachsene

- Besonderheit: Kombination aus strukturierten Gesprächen und standardisierten Skalen

- Hinweis: Weitere Entwicklungen in Richtung digitaler Umsetzung geplant

Brandenburg

- Instrument: ITP Brandenburg

- Zielgruppe: Erwachsene Leistungsberechtigte

- Besonderheit: Umsetzungsbegleitung durch das Land und EUTB-Stellen

Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein

- Instrument: BEI_NRW (adaptiert)

- Zielgruppe: Unterschiedlich je Land, meist Erwachsene

- Besonderheit: Regionale Unterschiede bei der Schulung und Implementierung

Hessen

- Instrument: PiT Hessen

- Zielgruppe: Alle Altersgruppen

- Besonderheit: Enge Anbindung an das Teilhabeplanverfahren und persönliches Budget

Nordrhein-Westfalen

- Instrument: BEI_NRW

- Zielgruppe: Alle Altersgruppen

- Besonderheit: Hoher ICF-Bezug, umfassend dokumentiertes Verfahren, stark verbreitet

Rheinland-Pfalz

- Instrument: IBE RLP

- Zielgruppe: Erwachsene mit komplexem Unterstützungsbedarf

- Besonderheit: Einbeziehung der Vertrauensperson im Reha-Prozess

Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen

- Instrumente: Eigene Länderverfahren in Entwicklung oder Nutzung von Nachbarländer-Instrumenten

- Hinweis: Keine einheitliche Anwendung, teilweise Übergangslösungen

Herausforderungen in der Praxis

Die vielfältigen Bedarfsermittlungsinstrumente bringen in der Praxis einige Hürden mit sich. Fachkräfte müssen sich mit den jeweils gültigen Verfahren vertraut machen und diese korrekt umsetzen, was insbesondere bei komplexen Fällen oder in der Antragsstellung zu Unsicherheiten führen kann.

Hinzu kommt, dass die technische Umsetzung in vielen Einrichtungen noch nicht ausreichend gelöst ist. Der Zeitaufwand durch eine überwiegend manuelle Erarbeitung ist häufig sehr hoch, während gleichzeitig eine digitale Integration in bestehende Systeme oftmals fehlt.

Auch die ICF-konforme Beschreibung von Teilhabezielen erfordert viel Erfahrung und verursacht Unsicherheiten, wenn keine klaren Leitfäden vorliegen.

Tipps für Fachkräfte und Einrichtungen

Damit die Bedarfsermittlung im Sinne des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) gelingt, sollten Fachkräfte und Einrichtungen folgende Punkte beachten:

1. Bundesteilhabegesetz (BTHG) und SGB IX kennen und anwenden

Machen Sie sich mit den gesetzlichen Vorgaben vertraut, insbesondere mit § 118 SGB IX, der das Gesamtplanverfahren regelt. Achten Sie darauf, dass der gesamte Prozess den Grundsätzen des BTHG folgt: personenzentriert, ressourcenorientiert, partizipativ und transparent.

2. Landesrahmenverträge regelmäßig prüfen

Da das BTHG föderal umgesetzt wird, existieren je nach Bundesland unterschiedliche Ausführungen. Prüfen Sie regelmäßig die aktuellen Landesrahmenverträge, Rundschreiben und Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR).

So können Sie sicherstellen, dass Ihre Verfahren mit den landesspezifischen Anforderungen übereinstimmen.

3. ICF-Kompetenz und Instrumentensicherheit ausbauen

Das BTHG fordert die Orientierung am bio-psycho-sozialen Modell der ICF. Schulen Sie daher regelmäßig Ihr Team im praktischen Umgang mit der ICF, damit Teilhabebedarfe vollständig erfasst und fachlich korrekt beschrieben werden.

Üben Sie auch den Umgang mit dem jeweils gültigen Bedarfsermittlungsinstrument Ihres Bundeslands (z. B. BEI_NRW, BiBAY, ITP).

4. Partizipation stärken – leichte Sprache und persönliche Sicht

Stellen Sie sicher, dass die leistungsberechtigte Person und/oder ihr Sorgeberechtige:r jederzeit aktiv beteiligt ist. Informationen sollten verständlich aufbereitet sein, bei Bedarf in leichter Sprache. Der Wunsch der Person muss im Sinne des BTHG berücksichtigt werden, und ihre persönliche Sicht sollte gut dokumentiert sein.

5. Digitale Unterstützung einsetzen, BTHG-konform

Nutzen Sie digitale Lösungen, die datenschutzkonform, ICF-orientiert und speziell auf die Eingliederungshilfe nach dem BTHG zugeschnitten sind.

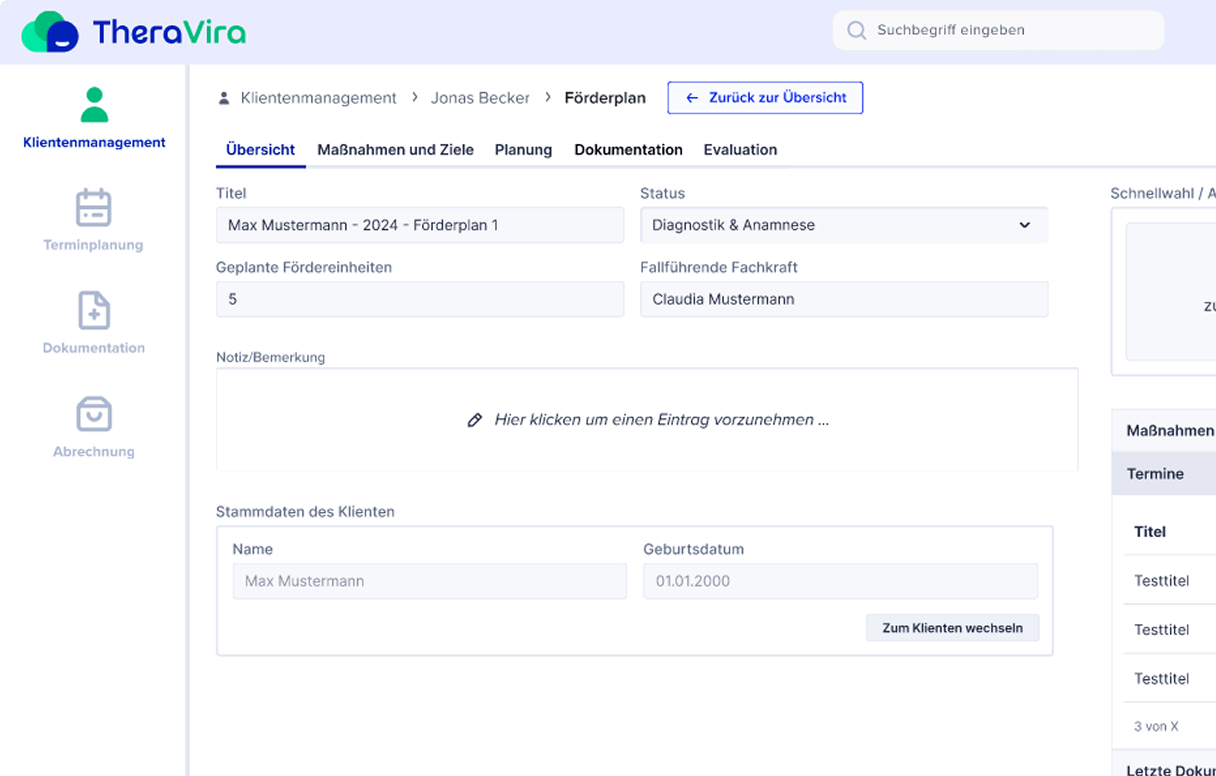

Systeme wie TheraVira ermöglichen eine digitale Förderplanung, die Bedarfsfeststellung, die Fortschreibung von Teilhabeplänen und die Kommunikation mit Kostenträgern nahtlos zu verknüpfen – ohne Medienbrüche.

6. Interne Qualitätssicherung verankern

Verankern Sie interne Qualitätschecks, um sicherzustellen, dass Teilhabeziele realistisch und erreichbar formuliert sind, Fortschreibungen fristgerecht erfolgen und alle relevanten Lebensbereiche berücksichtigt werden.

So können Sie bei Prüfungen nachweisen, dass die Vorgaben des BTHG eingehalten wurden.

7. Ressourcen für Abstimmung und Gesamtplanverfahren einplanen

Planen Sie genug Zeit für die Abstimmung mit verschiedenen Akteur:innen ein – vom Reha-Träger über Leistungserbringer bis zur EUTB®.

Eine klare Aufgabenverteilung und ein strukturierter Ablauf sichern die Qualität im Gesamtplanverfahren und reduzieren Missverständnisse.

Digitale Unterstützung bei der Bedarfsermittlung in Deutschland

Moderne Softwarelösungen wie TheraVira bieten einen echten Mehrwert bei der Ermittlung des individuellen Bedarfs. Insbesondere bei Leistungen der Eingliederungshilfe ist es entscheidend, dass die Bedarfsermittlung strukturiert, rechtssicher und nachvollziehbar erfolgt.

Digitale Tools mit ICF-Wizards, Vorlagen für Teilhabeziele und automatisierten Exportfunktionen helfen dabei, die Verfahren effizient umzusetzen.

Zudem können gute Systeme die Zusammenarbeit mit Reha-Trägern und Kostenträgern verbessern – etwa durch nahtlose Übergabeformate für das Gesamtplanverfahren.

Auch in der Frühförderung kann die digitale Bedarfsermittlung entlasten, wenn mobile Anwendungen und zentrale Klient:innenakten verfügbar sind.

So wird sichergestellt, dass behinderte Menschen die passgenauen Leistungen erhalten, die sie für ihre selbstbestimmte Teilhabe benötigen.

Mehr über das Thema Bedarfsermittlung lesen:

Bedarfsermittlung nach dem BTHG: Grundlagen und Umsetzung in der Praxis

Methoden der Bedarfsermittlung in der Heilpädagogik: Ein Praxisleitfaden