Die ICF hilft, heilpädagogisches Arbeiten auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen – ressourcenorientiert, strukturiert und nachvollziehbar. Gerade die Übertragung individueller Ziele in einen formal anschlussfähigen Förderplan ist in der Praxis oft eine Herausforderung.

Die ICF unterstützt dabei: Sie schafft einen verbindlichen Rahmen für die Bedarfsermittlung, Ziel- und Maßnahmenplanung sowie deren Dokumentation – fachlich fundiert und anschlussfähig für Kostenträger.

Wichtig ist: Die ICF ist kein starres Schema, sondern ein Werkzeug. Sie dient der Orientierung, nicht der Technisierung. Richtig angewendet entlastet sie Fachkräfte – fachlich und organisatorisch.

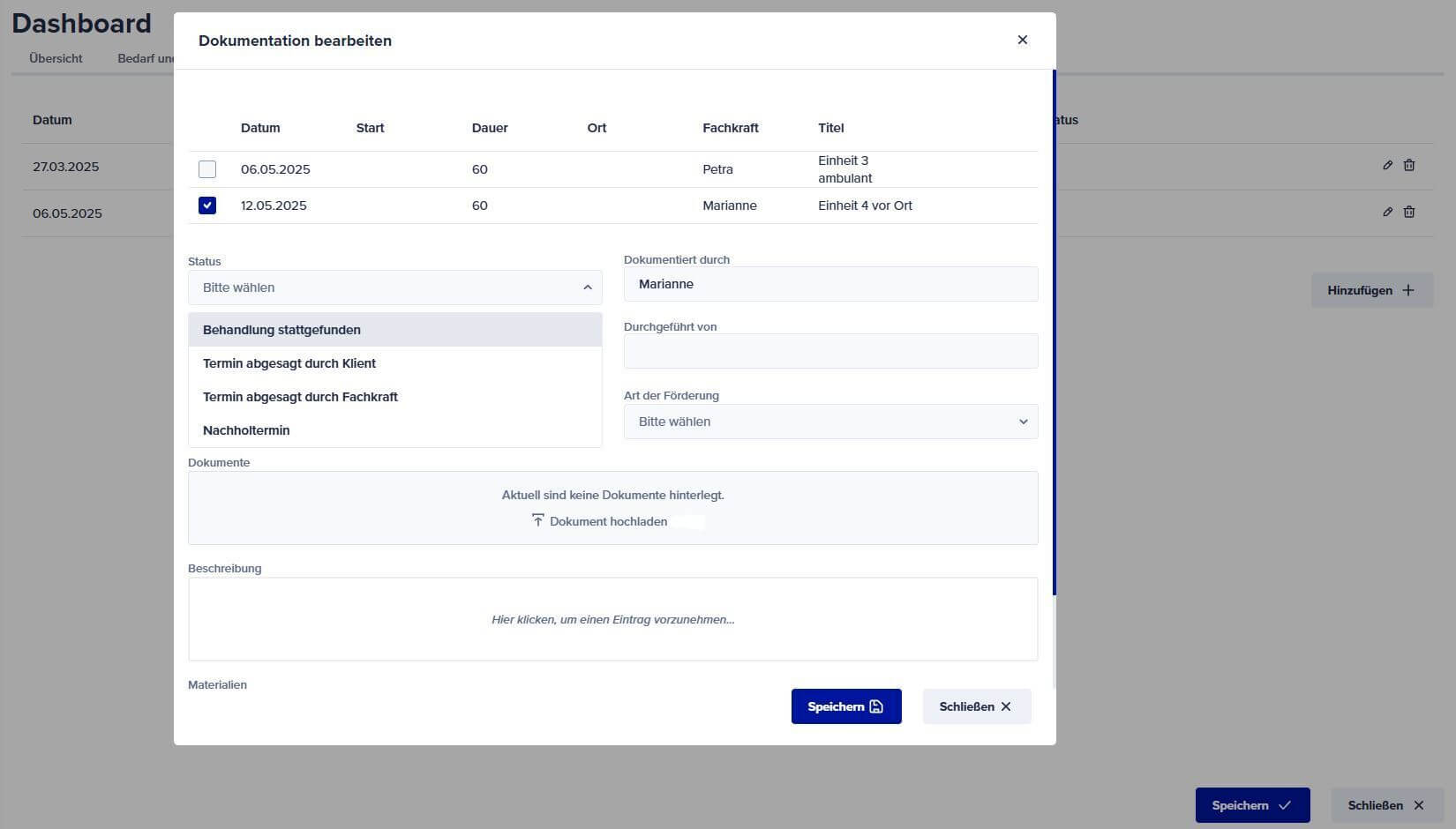

Digitale Lösungen wie die ICF-Praxissoftware TheraVira oder Portale wie REHADAT-ICF helfen, die ICF im Alltag praxisnah einzusetzen – z. B. durch strukturierte Zielerfassung, automatische Förderplan-Erstellung und standardisierte Rückmeldungen an Kostenträger.

Was ist die ICF?

Die ICF ist ein international anerkanntes Klassifikationssystem, das hilft, die Teilhabe einer Person ganzheitlich zu betrachten – und so die Grundlage für eine ressourcenorientierte heilpädagogische Förderplanung zu schaffen.

Warum die ICF für die Heilpädagogik so wichtig ist

Gesetzlicher Rahmen und Praxisnutzen

Die Anwendung der ICF ist im Bundesteilhabegesetz (BTHG) und insbesondere in § 46 SGB IX gesetzlich verankert. Sie bildet die Grundlage für eine strukturierte Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe und ist damit fester Bestandteil der Teilhabeplanung – auch in der heilpädagogischen Praxis.

Für Fachkräfte bedeutet das: Die ICF ist nicht nur ein fachliches Werkzeug, sondern auch eine rechtlich anerkannte Argumentationsgrundlage – etwa im Austausch mit Kostenträger, Jugendämtern, Sozialhilfeträgern, Schulbehörden, aber Kooperationspartner:innen, Eltern und anderen Disziplinen.

Sie hilft, Teilhabeziele transparent zu begründen, Entwicklungsverläufe nachvollziehbar zu dokumentieren und Förderbedarfe fundiert darzustellen.

Damit wird die ICF zum verbindenden Element zwischen pädagogischer Praxis und sozialrechtlicher Anforderung – und zu einem wichtigen Hebel für wirksame, alltagstaugliche Förderplanung.

Teilhabeorientierte Förderplanung

Die ICF rückt die funktionale Gesundheit des Kindes in den Mittelpunkt – nicht das Störungsbild. Das verändert den Blick auf die Förderplanung grundlegend.

Fachkräfte formulieren mit Hilfe der ICF konkrete, überprüfbare Ziele, die an der Lebensrealität orientiert sind. Barrieren in der Umgebung – baulich, sozial oder einstellungsbedingt – werden dabei ebenso sichtbar wie individuelle Ressourcen.

Dieser ganzheitliche Ansatz ist besonders bedeutsam in der heilpädagogischen Frühförderung, der interdisziplinären Frühförderung und in heilpädagogischen Zentren, wo Förderplanung passgenau und lebensweltorientiert umgesetzt wird.

-

5 Methoden der Bedarfsermittlung in der Heilpädagogik: Ein Praxisleitfaden

Jetzt weiterlesen: 5 Methoden der Bedarfsermittlung in der Heilpädagogik: Ein PraxisleitfadenIn diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Beobachtung, Diagnostik, Teamarbeit und digitale Lösungen wie TheraVira erfolgreich kombinieren, um die Bedarfsermittlung in der Heilpädagogik sicher und…

Einheitliche Sprache und Qualitätsgewinn

Die standardisierte Struktur der ICF schafft Verständlichkeit zwischen den Professionen. Sie fördert das fachliche Verständnis innerhalb heilpädagogischer Teams, erleichtert aber auch die Zusammenarbeit mit angrenzenden Disziplinen wie Logopädie, Ergotherapie oder Psychologie.

Das betrifft sowohl die inhaltliche Klarheit als auch die Bewertung durch sogenannte Qualifikatoren – standardisierte Beurteilungsmerkmale, die den Grad einer Beeinträchtigung von 0 (keine) bis 4 (vollständig) beschreiben.

Anwendung der ICF in der heilpädagogischen Praxis

Die Anwendung der ICF Heilpädagogik folgt in der heilpädagogischen Arbeit einem strukturierten, alltagstauglichen Prozess, der Beobachtung, Planung und Evaluation miteinander verbindet.

Sie unterstützt Fachkräfte dabei, den Entwicklungsstand eines Kindes differenziert zu erfassen, passende Ziele zu formulieren und Teilhabe realistisch zu gestalten. Besonders wichtig sind dabei eine klare Kodierung und die Orientierung an alltagsnahen, Teilhabe orientierten Zielen.

Fünf Schritte zur ICF-basierten Förderplanung

In der heilpädagogischen Förderplanung lässt sich die Arbeit mit der ICF in fünf praktische Schritte gliedern:

- Beobachtung der funktionalen Entwicklung im Alltag und in Beziehungskontexten

- Zuordnung zu passenden ICF-Kategorien und Komponenten (z. B. Sprachverständnis, soziale Interaktion)

- Bewertung mit Qualifikatoren (z. B. d450.2 = mittlere Einschränkung beim Gehen)

- Zielformulierung, Maßnahmenplanung und Beschreibung vorhandener Ressourcen unter Berücksichtigung der ICF

- Dokumentation und regelmäßige Reflexion im Team

Kodierung und Praxisbeispiel

Ein Beispiel aus der heilpädagogischen Praxis verdeutlicht, wie mithilfe der ICF eine nachvollziehbare, ressourcenorientierte Förderplanung gelingt:

Ein Kind mit Sprachentwicklungsverzögerung erhält die Kodierung b167.2, was auf eine mittlere Beeinträchtigung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit hinweist – ein zentrales Merkmal im Bereich der Körperfunktionen.

Ergänzend wird d330.1 vergeben, was eine leichte Einschränkung beim Sprechen (Kategorie Aktivitäten) beschreibt. Gleichzeitig wird e310 dokumentiert, was die unterstützende Rolle der Eltern als Umweltfaktor sichtbar macht.

Diese Kombination aus funktionalen Einschränkungen und positiven Kontextfaktoren ermöglicht eine differenzierte Förderplanung, die nicht nur Unterstützungsbedarf, sondern auch vorhandene Ressourcen berücksichtigt.

Ein realistisches Förderziel könnte lauten: „Das Kind verwendet aktiv Zwei-Wort-Sätze im Gruppenkontext.“

Wichtig für die Praxis:

Die ICF-Codes muss man nicht auswendig kennen. Mithilfe von Softwarelösungen wie TheraVira oder über frei zugängliche ICF-Browser lässt sich gezielt nach Begriffen wie „Sprechen“ oder „soziale Teilhabe“ suchen – inklusive zugehöriger Kategorien und Qualifikatoren. Das erleichtert die Anwendung im Alltag und fördert eine konsistente Dokumentation.

Das Ziel ist konkret, beobachtbar und orientiert sich an der individuellen Lebenswelt – ein typisches Beispiel für teilhabeorientiertes heilpädagogisches Arbeiten mit der ICF.

Wichtig ist dabei auch: Das Ziel wurde – soweit möglich – gemeinsam mit dem Kind und den Eltern entwickelt. Die Zielfindung ist damit nicht nur fachlich fundiert, sondern auch partizipativ. So wird die ICF nicht nur angewendet, sondern gelebt – als gemeinsame Sprache für Entwicklung, Teilhabe und Zusammenarbeit.

Digitale Umsetzung mit TheraVira

Digitale Lösungen wie TheraVira unterstützen Fachkräfte in heilpädagogischen Einrichtungen dabei, die ICF strukturiert und alltagstauglich anzuwenden.

Vorstrukturierte Eingabemasken, Vorschläge für Qualifikatoren und Textbausteine erleichtern die Anwendung, auch für Kolleg:innen ohne vertiefte Vorkenntnisse. Dokumentationen lassen sich systematisch gliedern und nahtlos in Entwicklungsberichte oder Hilfeplanungen überführen.

Besonders hilfreich ist die zentrale digitale Klient:innenakte mit verknüpfter Förderplanung: Beobachtungen, Ziele, Maßnahmen und Evaluationen fließen an einem Ort zusammen – DSGVO-konform, nachvollziehbar und anschlussfähig für Träger, Behörden und andere Stellen.

Das reduziert nicht nur den Aufwand, sondern stärkt auch die fachliche Qualität der heilpädagogischen Arbeit – weil Zeit bleibt für das Wesentliche: die Förderung des Kindes.

Teamarbeit und fachliche Sicherheit

Die ICF entfaltet ihr volles Potenzial vor allem dann, wenn alle Teammitglieder ein gemeinsames Verständnis für Struktur und Nutzen der Klassifikation entwickeln.

In der Heilpädagogik bedeutet das: Die ICF muss nicht nur bekannt, sondern auch praktisch anwendbar sein – angepasst an die Arbeitsweise der jeweiligen Einrichtung.

Fortbildungen, kollegiale Fallberatung oder interne Schulungen sind daher zentral für den Kompetenzaufbau. Besonders hilfreich sind praxisnahe Angebote, die konkrete heilpädagogische Fallbeispiele nutzen und den Transfer in den eigenen Alltag ermöglichen.

Auch der Austausch über Arbeitskreise oder Plattformen wie REHADAT-ICF kann neue Impulse liefern – etwa durch Best Practices, Leitfäden oder Materialvorlagen.

Digitale Unterstützung im Arbeitsalltag

Die ICF findet zunehmend Eingang in die alltägliche heilpädagogische Praxis – nicht nur aufgrund gesetzlicher Vorgaben, sondern weil sie eine strukturierte, fachlich fundierte Betrachtung von Teilhabe und Entwicklungsverläufen ermöglicht. Dabei stellt sich vielerorts die Frage, wie sich das komplexe System im pädagogischen Alltag umsetzen lässt.

Digitale Werkzeuge wie TheraVira können hier eine unterstützende Funktion übernehmen. Sie helfen bei der strukturierten Erfassung, Dokumentation und Auswertung von Beobachtungen – und bieten dabei Orientierung entlang der offiziellen ICF-Kategorien.

In vielen Einrichtungen tragen solche Lösungen dazu bei, die Anwendung der ICF langfristig zu etablieren und für alle Beteiligten nachvollziehbar zu gestalten.

FAQs zur ICF in der Heilpädagogik

Die ICF ist ein zentrales Instrument für die strukturierte Bedarfsermittlung nach § 46 SGB IX. Dieser Paragraf bildet die rechtliche Grundlage für die Förder- und Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe – etwa in Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen oder stationären Einrichtungen.

Die ICF hilft dabei, Teilhabebeeinträchtigungen systematisch zu erfassen und die Auswirkungen auf Entwicklung, Bildung und Alltag präzise zu beschreiben.

Gleichzeitig schafft sie eine fachlich nachvollziehbare und anschlussfähige Grundlage für die Zusammenarbeit mit Eltern, Ärztenund Kostenträgern – von der Zieldefinition über die Maßnahmenplanung bis zur Evaluation.

Durch ihre standardisierte Struktur fördert die ICF nicht nur die Qualität der Förderplanung, sondern auch den fachlichen Austausch im multiprofessionellen Umfeld.

Die ICF stärkt die (interdisziplinäre) Zusammenarbeit, indem sie eine gemeinsame Sprache für alle beteiligten Fachrichtungen bietet. Ob Heilpädagogik, Ergotherapie, Psychologie oder Sozialarbeit – alle Professionen können anhand der ICF nachvollziehbar beschreiben, wo die Ressourcen liegen und welche Barrieren es gibt.

Das erleichtert nicht nur die Fallberatung, sondern auch die gemeinsame Entwicklung und Evaluation von Fördermaßnahmen. Zudem hilft die ICF, unterschiedliche Beobachtungen einheitlich zu strukturieren.

Ein erfolgreicher Einstieg gelingt schrittweise – etwa durch erste Anwendungen in einem klar abgegrenzten Förderbereich wie Kommunikation oder Sozialverhalten.

Die Nutzung von ICF Core Sets, digitalen Vorlagen und Tools wie TheraVira erleichtert den Einstieg. Interne Schulungen oder Webinare fördern das gemeinsame Verständnis im Team.

Wichtig ist auch, die ICF-Anwendung verbindlich zu vereinbaren, um langfristig von der strukturierten, transparenten und rechtssicheren Dokumentation zu profitieren.

Unsere neuesten Beiträge über ICF

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit einfach erklärt

ICF Förderplanung: Tipps für Therapeut:innen

ICF-Antragsverfahren für Förderungen – so funktioniert es schnell und einfach

ICF-konforme Dokumentation: Wie kann ich richtig dokumentieren?