Die Anwendung der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) ist fester Bestandteil moderner sozialer Arbeit. Besonders bei der Beantragung von Förderungen nach dem SGB IX und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) spielt sie eine zentrale Rolle – vor allem in Einrichtungen der heilpädagogischen Frühförderung, der interdisziplinären Frühförderung und in heilpädagogischen Zentren.

Doch viele Einrichtungen empfinden die ICF Antragstellung und das ICF-Antragsverfahren als zeitaufwendig, komplex und wenig intuitiv.

In diesem Beitrag zeigen wir, wie sich das Verfahren mit Hilfe digitaler Lösungen schnell, einfach und fachlich korrekt umsetzen lässt.

Gleichzeitig geben wir einen umfassenden Überblick über Grundlagen, Begriffe wie bio-psycho-soziales Modell, Körperfunktionen, Umweltfaktoren, Kontextfaktoren, personenbezogene Faktoren und die praktische Umsetzung in der Eingliederungshilfe.

Was ist das ICF-Antragsverfahren überhaupt?

Die ICF wurde 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeführt und löste die ICIDH ab. Sie bietet ein ressourcen orientiertes Modell zur Beschreibung von Behinderung und Gesundheit.

ICF Core Sets, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation empfohlen werden, helfen dabei, relevante Merkmale auszuwählen.

Die ICF definiert einen gemeinsamen Sprachrahmen, um funktionale Gesundheitsprobleme, individuelle Förderfaktoren, personenbezogene Faktoren und den Schweregrad einer Beeinträchtigung einheitlich zu dokumentieren.

Grundlage ist immer die bedarfsgerechte Bedarfsermittlung mit einem geeigneten Bedarfsermittlungsinstrument – auch als Teil des Gesamtplans oder der Teilhabeplanung nach BTHG.

Warum ist das ICF-Antragsverfahren so wichtig?

Förderanträge auf Basis der ICF sind nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern sichern auch die Finanzierung von Maßnahmen zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf.

Das bio-psycho-soziale Modell der ICF betrachtet nicht nur medizinische Diagnosen (wie in der ICD-10), sondern setzt sich mit dem Zusammenspiel von Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten, Umweltfaktoren, Kontextfaktoren und Teilhabe auseinander. Damit entsteht ein ganzheitlicher Blick auf die funktionale Gesundheit.

Ein ICF-orientierter Antrag ermöglicht:

- Eine nachvollziehbare Darstellung von Beeinträchtigungen der Aktivität und Teilhabebeeinträchtigungen

- Eine bessere Verständigung zwischen Fachkräften (Leistungserbringern), Eltern und Kostenträgern

- Eine rechtssichere Grundlage zur Bewilligung von Leistungen nach SGB VIII.

Die 7 Schritte des ICF-Antragsverfahrens

Ein klar strukturierter Ablauf hilft Fachkräften dabei, den ICF-Antrag effizient, vollständig und fachlich fundiert umzusetzen. Praxisleitfäden, Materialien des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), sowie digitale Lösungen wie die App für ICF Förderplanung TheraVira unterstützen dabei, Wissensanwendung, Dokumentation und Teilhabeplanung optimal zu verbinden.

Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie von der Erhebung der Ausgangssituation bis zur Einreichung beim Kostenträger sicher und nachvollziehbar vorgehen können.

1. Bedarfsermittlung der Ausgangssituation

Am Anfang steht die ganzheitliche Einschätzung der individuellen Situation des Kindes oder Jugendlichen. Neben der medizinischen Diagnose werden auch der Lebenshintergrund, familiäre, schulische und gesellschaftliche Aspekte einbezogen. So entsteht ein vollständiges Bild, das die Grundlage für die weiteren Schritte bildet.

2. Funktionale Diagnostik & Förderbedarf

In diesem Schritt werden die relevanten Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Teilhabebereiche systematisch erfasst.

ICF Core Sets können dabei als Orientierungshilfe dienen, da sie beispielhafte Kategorien enthalten, die häufig in Zusammenhang mit bestimmten medizinischen Diagnosen auftreten – sie ersetzen jedoch keine individuelle Bedarfsermittlung.

3. Formulierung der Förderziele

Auf Basis der Analyse werden konkrete Förderziele entwickelt. Diese sind SMART formuliert und beziehen sich auf zentrale Teilhabeaspekte wie Kommunikation, soziale Interaktion oder andere für das Kind bedeutsame Lebensbereiche.

Idealerweise werden die Ziele gemeinsam mit den Eltern und auch mit dem Kind erarbeitet. So entstehen Ziele, die nicht nur fachlich fundiert, sondern auch für alle Beteiligten nachvollziehbar und tragfähig sind.

4. Auswahl geeigneter Maßnahmen

Im nächsten Schritt werden passende Fördermaßnahmen definiert. Dazu gehören heilpädagogische Maßnahmen, Schulbegleitung oder andere Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX und BTHG.

Ziel und Maßnahme sollten dabei immer eng miteinander verknüpft sein.

5. Erstellung des Förderplans

Alle Informationen werden in einer strukturierten Förderplanung gebündelt – von der Ausgangslage über Ziele bis hin zu konkreten Maßnahmen.

Das spätere Antragsdokument – und damit auch ICF Anträge – kann je nach Kostenträger unterschiedlich aufgebaut sein und mal mehr, mal weniger Inhalte enthalten. Entscheidend ist jedoch: Die Grundlage bildet der Förderplan, der gemeinsam mit dem sozialen Umfeld – in erster Linie den Eltern – entwickelt wird.

Digitale Tools wie TheraVira, mit Vorlagen und automatischer Dokumentengenerierung, unterstützen dabei, den Förderplan übersichtlich, vollständig und im Sinne der Kostenträgeranforderungen aufzubereiten – praxisnah und entlastend für alle Beteiligten.

6. Abstimmung mit Eltern und Team

Bevor der Antrag eingereicht wird, wird der Förderplan intern im Team besprochen – zur fachlichen Abstimmung und Qualitätssicherung. Der Antrag selbst wird in der Regel nicht im Team diskutiert, sondern von den Eltern gestellt.

Da viele Eltern sprachliche oder formale Hürden erleben, ist unsere Unterstützung bei der Antragstellung besonders wichtig: Gemeinsam mit den Eltern wird das Formular ausgefüllt, der Förderplan beigefügt und alles vollständig an den Kostenträger weitergeleitet.

Wichtig dabei: Der Antrag wird immer im Namen der Eltern gestellt – das ist auch für die Kostenträger rechtlich bedeutsam. Unsere Aufgabe ist es, fachlich zu unterstützen, zu entlasten und einen transparenten, barrierearmen Prozess zu ermöglichen.

7. Einreichung beim Kostenträger

Abschließend wird der Antrag beim zuständigen Kostenträger eingereicht. Zuständigkeiten und Fristen können je nach Kostenträger (Bundesland / Kreis / Bezirk)variieren.

Ein gutes Fristenmanagement sowie Reminder-Tools helfen dabei, alle Fristen z.B. für Folgeanträge einzuhalten und den Prozess effizient zu steuern.

Herausforderungen und Lösungen

Unsicherheiten in der Anwendung der ICF, fehlende Praxisleitfäden oder knapper Zeitrahmen erschweren in vielen Einrichtungen den Arbeitsalltag.

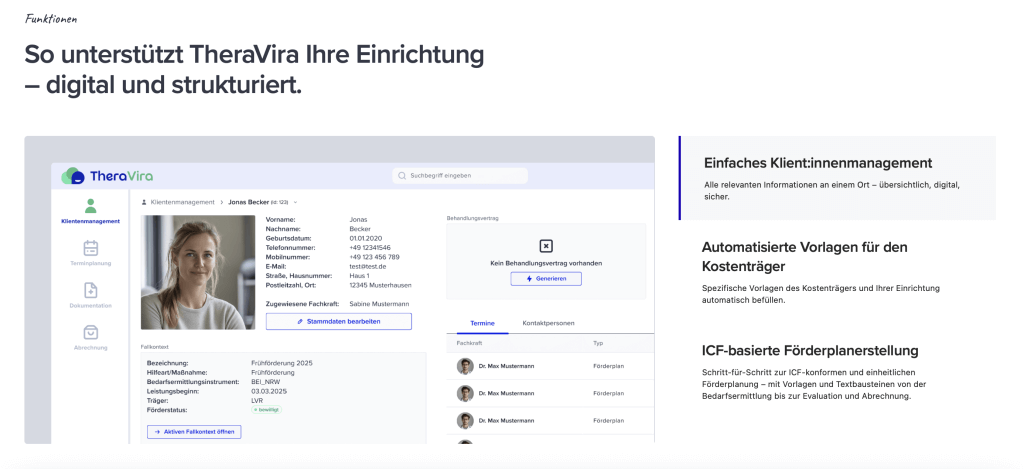

Genau hier setzt TheraVira an: Unsere digitale Lösung begleitet Fachkräfte mit einem geführten ICF-Wizard Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess, stellt praxisgerechte Textbausteine für alle ICF-Kategorien bereit und übernimmt das Erstellen der kostenträgerspezifischen Dokumente automatisiert..

Gleichzeitig unterstützt TheraVira mit einer kostenträgerspezifischen Bedarfsermittlung, damit regionale Vorgaben zuverlässig berücksichtigt werden.

So gelingt eine strukturierte, transparente und alltagstaugliche Umsetzung – mit weniger Aufwand und mehr Zeit für das Wesentliche.

Regionale Unterschiede beachten

Die konkrete Ausgestaltung variiert je nach Bundesland und Kostenträger. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) gibt dabei den Rahmen.

Digitale Systeme unterstützen hier mit einem standardisierten, ICF-orientierten Verfahren, das Förderfaktoren, personbezogene Faktoren und den Behinderungsbegriff berücksichtigt.

Digitalisierung: ICF effizient umsetzen

Eine durchdachte Digitalisierung unterstützt Fachkräfte dabei, die Bedarfsermittlung, ICF-konforme Dokumentation, Planung und Abrechnung in einem durchgängigen System zu verbinden. So lassen sich alle Schritte – von der Einschätzung der individuellen Entwicklungs- und Teilhabemöglichkeiten bis zur Abrechnung von Leistungen – strukturiert abbilden.

Ein integriertes System schafft dabei eine gemeinsame Sprache zwischen Fachkräften, Teams und Kostenträgern und erleichtert die Abstimmung im gesamten Antragsverfahren. Automatisierte Abläufe reduzieren den Verwaltungsaufwand, vermeiden Medienbrüche und sichern Fristen zuverlässig ab.

Die klare Abbildung aller relevanten ICF-Kategorien wie Körperfunktionen, Körperstrukturen, Umweltfaktoren und Kontextfaktoren sorgt für eine nachvollziehbare Darstellung des individuellen Bedarfs und stärkt die Qualität der Teilhabeplanung.

TheraVira vereint diese Anforderungen in einer Plattform, die speziell für die Eingliederungshilfe entwickelt wurde.

Die Software unterstützt Einrichtungen dabei, alle ICF-Schritte nachvollziehbar zu dokumentieren, standardisierte Vorlagen zu nutzen und die Bedarfsermittlung nahtlos mit der Förderplanung zu verbinden.

So wird die Abstimmung mit Kolleg:innen, Eltern und Kostenträger einfacher – und Teilhabechancen können nachhaltig gesichert werden.

Es bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: die praktische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.