Frühförderung unterstützt Kinder so früh wie möglich, die von einer Behinderung bedroht sind oder bereits eine Behinderung haben. Im Mittelpunkt steht die frühe Erkennung von Risiken der kindlichen Entwicklung sowie passgenaue Förderangebote in den Bereichen Motorik, Sprache, Kognition und Sozialverhalten.

Diese komplexen Leistungen werden über Frühförderstellen, Interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF) und Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) koordiniert. Das übergeordnete Ziel ist eine messbar bessere Teilhabe im Alltag, in der Kita und beim wichtigen Schritt in die Schule.

Dieser Artikel dient Ihnen als fundierter Wegweiser: Wir beleuchten detailliert, wie Frühförderung organisiert ist, welche Anzeichen Sie beachten sollten und wie die Komplexleistung aus SGB V und SGB IX finanziert wird.

Dabei verstehen wir die Herausforderungen in Ihrer täglichen Praxis. Deshalb zeigen wir Ihnen, wie TheraVira Sie als lösungsorientierter, digitaler Partner in der heilpädagogischen und interdisziplinären Frühförderung entlastet.

Was versteht man unter Frühförderung?

Die Frühförderung bündelt heilpädagogische, psychologische und medizinisch-therapeutische Leistungen speziell für Kinder mit Entwicklungsstörungen im Vorschulalter.

Sie ist immer darauf ausgerichtet, an den Stärken des Kindes anzusetzen, Entwicklungsbarrieren zu reduzieren und Erfolge konsequent in Alltagssituationen zu übertragen – dorthin, wo die Kinder tatsächlich leben und lernen.

Ziele der Frühförderung

Die Frühförderung verfolgt ein klares, ganzheitliches Ziel: Sie soll betroffene Kinder so früh wie möglich in ihrer Entwicklung nachhaltig stärken und ihnen die bestmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Konkret geht es darum, Entwicklungsverzögerungen und drohende Beeinträchtigungen zu erkennen, zu mildern oder im besten Fall zu verhindern. Dabei steht die individuelle Förderung stets im Mittelpunkt, um die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung des Kindes zu stärken.

Ebenso wichtig ist der familienorientierte Ansatz, der Eltern und Bezugspersonen gezielt anleitet und unterstützt, um das familiäre Umfeld als stabilen und förderlichen Rahmen zu gestalten.

Rechtsrahmen & Komplexleistung

Frühförderung ist juristisch als Komplexleistung gemäß § 46 SGB IX im Sozialgesetzbuch verankert. Diese Regelung ist essenziell, da sie Leistungen der medizinischen Rehabilitation (Heilmittel nach SGB V) mit Leistungen zur sozialen Teilhabe (Heilpädagogik nach SGB IX) unter einem Dach vereint.

Das zentrale Ziel dieser Komplexleistung ist die interdisziplinäre Abstimmung aller Fachdisziplinen und die Leistungserbringung „aus einer Hand“.

So ist Frühförderung organisiert

Die Organisation der Frühförderung zielt darauf ab, maximale Kontinuität und Qualität zu gewährleisten. Ein zentrales Instrument dafür ist der gemeinsame Förder- und Behandlungsplan.

Im gemeinsamen Förder- und Behandlungsplan werden Ziele, Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Laufzeiten und Erfolgskriterien klar festgehalten. Er wird gemeinsam erstellt, wobei pädagogische Fachkräfte, Therapeutinnen und Therapeuten sowie Ärztinnen und Ärzte zusammenwirken.

Standards aus der Fachwelt dienen dabei als Orientierung, während klare Vertretungsregeln die Versorgung stabil halten. Dies ist besonders hilfreich, wenn Termine ausfallen oder die mobile Frühförderung im häuslichen Umfeld organisiert werden muss.

Orte & Zugangswege

Die Zugangswege zur Frühförderung sind bewusst niedrigschwellig gestaltet, um betroffenen Familien schnell und unkompliziert Unterstützung zu bieten.

Oftmals ist der erste Schritt ein unverbindliches Beratungsgespräch in einer Frühförderstelle (IFF), einer interdisziplinären Frühförderstelle oder einem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ), zu dem Eltern, Kinderärztin oder Kita als Beratungsstelle in der Regel ohne lange Wartezeiten oder bürokratische Hürden direkten Kontakt aufnehmen können.

Dabei geht es um Leistungen der Frühförderung nach Sozialgesetzbuch (SGB IX) und Eingliederungshilfe für Kleinkinder, behinderte Kinder und von Behinderung bedrohte Kinder sowie Kinder mit Entwicklungsstörungen.

Die Leistungserbringung selbst ist auf die Bedürfnisse der Familie zugeschnitten und findet entweder ambulant in den Räumen der Einrichtung, als mobile Frühförderung zu Hause oder direkt in den Kindertagesstätten statt.

Je nach Bedarf werden heilpädagogische Leistungen und medizinisch-therapeutische Leistungen wie Ergotherapie, Logopädie und Krankengymnastik kombiniert und als Komplexleistung koordiniert.

Grundlage ist ein individuell abgestimmter Behandlungsplan, der mit den Kostenträgern abgestimmt wird und die Verarbeitung personenbezogenen Daten nach den geltenden Vorgaben berücksichtigt.

Darüber hinaus begleiten Organisationen wie die Lebenshilfe oder andere soziale Träger mit wichtigen Informationen, übernehmen eine Lotsenfunktion und bieten soziale Hilfen sowie Entlastungsangebote wie beispielsweise Geschwistergruppen.

Viele Einrichtungen ermöglichen eine Erstberatung ohne lange Wartezeiten sowie telefonische oder digitale Vorgespräche zur Strukturierung der Unterlagen. Fachliche Orientierung geben außerdem die Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung und die Frühförderungsverordnung (FrühV), etwa zu Übergängen wie Schuleintritt sowie zum Angebot der Frühförderung in leichter Sprache.

Effiziente Zusammenarbeit vor Ort: Interdisziplinär und geschützt

Der Erfolg der Frühförderung beruht auf einer strukturierten interdisziplinären Zusammenarbeit. Fachkräfte aus der Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Heilpädagogik und Psychologie arbeiten Hand in Hand mit Kinderärzt:innen, Sozialpädiatrischen Zentren und Kita-Teams zusammen.

Um echte Entlastung und Qualität zu gewährleisten, sind kurze Rückmeldewege und ein transparenter Informationsfluss essenziell. Dies stellt sicher, dass Übungen und Förderziele zeitnah in den Alltag (z.B. in Spiel- oder Gruppensituationen) integriert werden können.

Selbstverständlich ist dabei die datenschutzkonforme Verarbeitung aller personenbezogenen Daten oberstes Gebot. Klare Rollenrechte und Protokollierungen in einem sicheren digitalen System schaffen die notwendige Prüfsicherheit und schützen die Privatsphäre der Familien.

Anzeichen für Frühförderung: Wann sollten Eltern aktiv werden?

Als Elternteil sind Sie der wichtigste Beobachter Ihres Kindes. Eine frühzeitige Abklärung der Entwicklung ist immer ratsam, denn die Früherkennung ist der Schlüssel.

Die Bedeutung der Früherkennung: Muster erkennen, Entlastung schaffen

Die grundlegende Regel in der Frühförderung lautet: Je früher passende Unterstützung beginnt, desto eher lassen sich Ressourcen stärken und Barrieren abbauen. Wirksame Förderung ist jedoch in jedem Alter möglich. Dabei ist weniger eine einmalige Beobachtung entscheidend, als vielmehr ein wiederkehrendes Muster über mehrere Wochen hinweg.

Wir empfehlen, Beobachtungen nach der Methode „Situation – Reaktion – Häufigkeit“ zu protokollieren. Eine solche strukturierte Beobachtung ist eine wertvolle Ergänzung zu den ärztlichen U-Untersuchungen und erleichtert Kinderärzt:innen, SPZ und Frühförderstellen die fachlich fundierte Einschätzung des Förderbedarfs.

Konkrete Warnsignale für Entwicklungsrisiken

Eltern sollten auf folgende Warnsignale achten:

- Motorik: Spätes Krabbeln oder Gehen, sichtbare Einseitigkeiten, ungewöhnlich hohe oder niedrige Muskelspannung (Tonus).

- Sprache: Ein sehr kleiner Wortschatz, das Fehlen von Zwei-Wort-Kombinationen ab circa 24 Monaten oder eine sehr unklare Aussprache.

- Sozialverhalten/Kognition: Wenig Blickkontakt, Rückzug aus sozialen Situationen oder Schwierigkeiten beim Befolgen einfacher Anweisungen.

Erste Anlaufstellen

Eltern müssen nicht wissen, welche Stelle „die richtige“ ist. Der wichtigste Schritt ist, die Beobachtungen anzusprechen. Meist startet alles bei der Kinderärztin oder dem Kinderarzt, oft schon im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen. Wenn es notwendig ist, folgt eine Überweisung in das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ).

Parallel dazu können Eltern jederzeit eine Frühförderstelle kontaktieren. Das Zusammenspiel aus der medizinischen Abklärung im SPZ und der heilpädagogischen Einschätzung in der Frühförderstelle sorgt für einen vollständigen Blick auf das Kind.

Nächste Schritte: Abklärung & Terminvorbereitung

Eine gute Vorbereitung macht den ersten Termin leichter und beschleunigt den Einstieg in die Förderung.

Zum Ersttermin helfen folgende Unterlagen:

- Das U-Heft und frühere Befunde (z. B. SPZ-Berichte).

- Drei protokollierte Alltagssituationen – eine, die dem Kind gut gelingt, eine, die deutlich schwerfällt, und eine, bei der die Ursache unklar ist.

Fragen zu den Stärken des Kindes, zu Stressoren und bewährten Strategien – auch im Kontext der Kindertagesstätte – schärfen den Behandlungsplan. Aus Anamnese, Tests und Beobachtung entstehen dann klare Ziele, Maßnahmen, Zuständigkeiten und realistische Laufzeiten. Diese Erfolgskriterien machen den Fortschritt mess- und nachweisbar.

Kosten Frühförderung: Was bezahlt die Krankenkasse oder das Sozialamt?

Die Kostenfrage ist für die meisten Eltern zentral, aber die Antwort ist beruhigend: Die Finanzierung der Frühförderung ist geregelt.

Gesetzliche Krankenversicherung und Eingliederungshilfe

Die Frühförderung ist eine Komplexleistung, die zwei Kostenträger vereint:

- Die medizinisch-therapeutischen Heilmittel (Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie) werden ärztlich verordnet und über die Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) getragen.

- Die heilpädagogischen und psychologischen Leistungen sowie die Koordination gehören zur Eingliederungshilfe (SGB IX).

Beide Bausteine greifen in der Komplexleistung ineinander, und Frühförderstellen unterstützen Familien aktiv bei Anträgen, Fristen und der Kommunikation mit den Kostenträgern, damit niemand den Überblick verliert.

Beispiele für die Zuständigkeiten in der Praxis:

| Bereich | GKV (Krankenkasse) | Eingliederungshilfe (SGB IX) |

| Sprache | Übernahme der Logopädie nach ärztlicher Verordnung. | Ergänzung durch heilpädagogisches Coaching für Eltern, damit Strategien im Alltag ankommen. |

| Motorik | Übernahme der Krankengymnastik nach ärztlicher Verordnung. | Ergänzung durch heilpädagogische Maßnahmen, bei denen Übungen in feste Alltagsroutinen eingebettet werden. |

Frühförderstellen übernehmen die Koordination und unterstützen Familien bei Anträgen, Fristen und der Kommunikation mit den Kostenträgern.

Verordnung/Antrag: Unterlagen & Fristen

Die Therapien verordnet die Kinderärztin/der Kinderarzt, während die heilpädagogischen Leistungen von der Familie bei der Eingliederungshilfe beantragt werden. Vollständige und plausible Unterlagen sind der wichtigste Beschleuniger.

Dazu gehören Befunde (z. B. SPZ), Berichte der Frühförder-/Beratungsstelle, Kita-Beobachtungen, sowie alle Nachweise und Heilmittelverordnungen. Ein Terminplan mit Fristenübersicht ist essenziell, um Lücken zwischen den Bewilligungszeiträumen zu vermeiden.

Bewilligung & Laufzeit

Die Förderung ist kein starres Paket, sondern wird regelmäßig geprüft und angepasst, um nah am tatsächlichen Bedarf zu bleiben. Die Grundlage der Bewilligung ist der Förder- und Behandlungsplan, der von der Kinderärztin oder dem Kinderarzt und der verantwortlichen pädagogischen Fachkraft unterschrieben wird.

Die Bewilligung erfolgt oft für sechs bis zwölf Monate. Eine Reevaluation einige Wochen vor Ablauf stellt sicher, dass die Förderung ohne Lücken weitergeht – gerade mit Blick auf wichtige Übergänge, etwa bis zur Einschulung.

Datentransparenz & Qualität

Gute Frühförderung ist nachvollziehbar und verständlich dokumentiert – für Familien und für Kostenträger.

- Worauf es in der Dokumentation ankommt: Wichtig sind klare Bezüge zwischen Ziel und Maßnahme, konsistente Verläufe und prüffähige Nachweise.

- Struktur und Verständlichkeit: Die Logik der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF) schafft die notwendige Struktur. Gleichzeitig stärken Berichte in leichter Sprache die Beratung der Eltern.

- Datenschutz: Der Schutz personenbezogener Daten ist durch Rollenrechte, Protokollierung und revisionssichere Archivierung gewährleistet.

- Effizienz: Einheitliche Textbausteine und klare Vorlagen reduzieren Rückfragen und sparen wertvolle Zeit.

Interdisziplinäre Frühförderung: So arbeiten Expert:innen zusammen

Komplexe Aufgaben gelingen besser, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Interdisziplinäre Frühförderung zeigt, wie dieser Anspruch im Alltag realisiert wird.

Zusammenarbeit mit Plan

Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Psychologie und Medizin arbeiten verbindlich zusammen. Die Schnittstellen zur Pädiatrie, zu Sozialpädiatrischen Zentren und – bei Bedarf – zur Sonderpädagogik sind klar geregelt.

Die Förderziele sind ICF-basiert und damit überprüfbar. Kurze Feedbackschleifen mit Eltern und Kita sind notwendig, um die Übungen fest im Alltag zu verankern. Vertretungsregeln halten den Prozess stabil, auch bei Krankheit oder Terminverschiebungen. Dies ist besonders wichtig, wenn die mobile Frühförderung zu Hause stattfindet.

Frühförderung digital & Abrechnung – das Wichtigste

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Die Frühförderung zu digitalisieren soll den Alltag einfacher machen und die Qualität der Arbeit sichtbar halten.

Von der ICF-Vorlage bis zum Export

In der Praxis bewähren sich digitale Helfer wie ICF-Vorlagen, die mobile Dokumentation bei Hausbesuchen und automatische Plausibilitätsprüfungen. Für die Kostenträger sind standardisierte Exporte wichtig, um die Abrechnung zu beschleunigen.

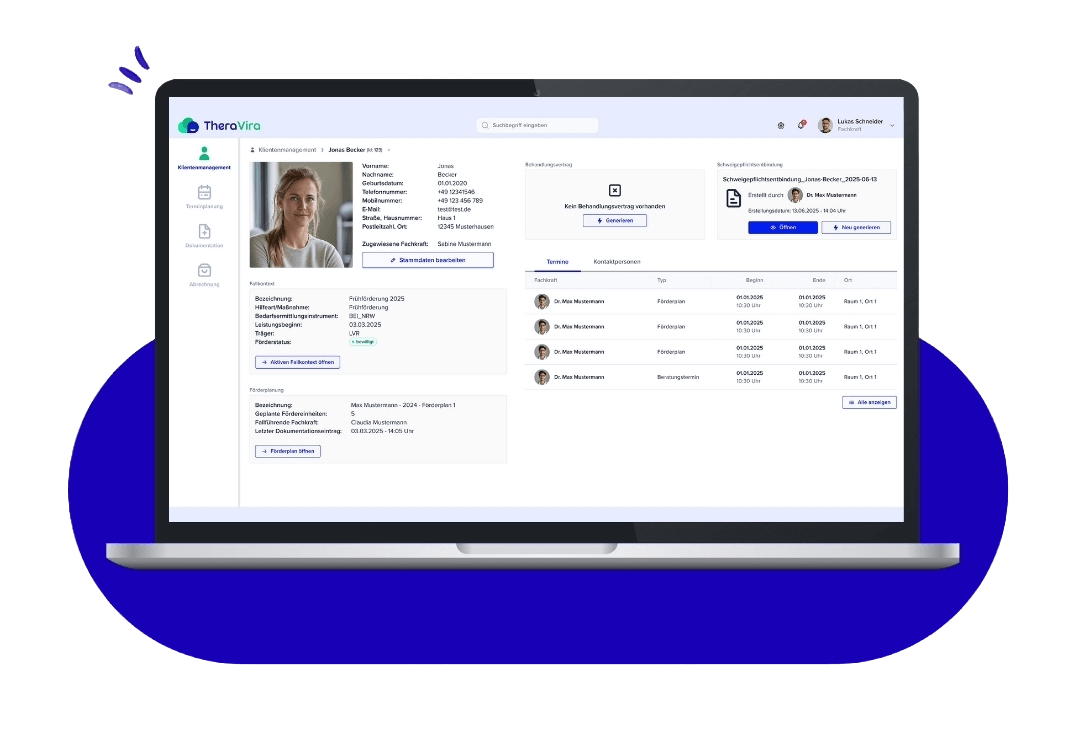

Einblicke in Kennzahlen wie Dokumentationszeit, Rückläuferquote und Terminausfälle zeigen dem Team, ob Prozesse greifen. Wenn Befunde aus dem SPZ oder Verordnungen medienbruchfrei übernommen werden, sparen Teams wertvolle Zeit und vermeiden Fehler. Genau hier setzt TheraVira als Softwarepartner an – mit einer integrierten Plattform für Dokumentation, Planung, Abrechnung und Kommunikation.

Regionale Besonderheiten: Warum die Antragsstellung so komplex ist

Obwohl die Frühförderung bundesweit durch das SGB IX geregelt ist, bestimmen die jeweiligen Bundesländer und Kostenträger vor Ort die spezifischen Antragsvorlagen, Berichtsformate und Fristen. Diese regionalen Unterschiede erzeugen oft unnötige Komplexität in der Praxis.

Herausforderungen in Bayern, NRW und weiteren Bundesländern

Als Beispiel dient die Organisation der Frühförderung in Bayern, wo die Bezirke die Anteile der Eingliederungshilfe verantworten. Der Behandlungsplan muss hier oft spezifische regionale Berichtsvorgaben – wie Fall-ID, Zeitraum und Zielbezüge – exakt einhalten.

Ebenso komplex ist die Verzahnung der Leistungen in Nordrhein-Westfalen. Hier tragen die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe die Verantwortung für die interdisziplinäre Komplexleistung. Für Fachkräfte bedeutet das: Klare Nachweise und ein vorausschauendes Fristenmanagement sind essenziell, um Verzögerungen bei der Bewilligung zu vermeiden.

Die Lösung: TheraVira deckt alle regionalen Vorlagen ab

Genau hier setzt die effiziente Digitalisierung von TheraVira an. Wir verstehen die regionalen und lokalen Anforderungen an die Abrechnung und Dokumentation in der Frühförderung.

Unsere Software bietet Ihnen einen entscheidenden Vorteil: TheraVira deckt sämtliche Förderantragsvorlagen und Berichtsformate für alle Bundesländer ab. So müssen Sie sich nicht mehr mit der lokalen Bürokratie auseinandersetzen.

Sie unterstützt Fachkräfte in der interdisziplinären Frühförderung, der heilpädagogischen Frühförderung sowie im heilpädagogischen Zentrum – praxisnah, datenschutzkonform und intuitiv bedienbar.

Sie arbeiten stets mit den aktuellen und korrekten Exporten, gewinnen Prozesssicherheit und können sich voll und ganz auf die Förderung der Kinder konzentrieren – egal, in welcher Region Sie tätig sind.

Der Weg zur Frühförderung: Ablauf & Kostenübernahme

Viele Eltern fragen sich: Was passiert wann? Ein klarer Ablauf hilft, die eigene Rolle zu verstehen und aktiv mitzugestalten.

Vom ersten Eindruck bis zum Start der Förderung

Der Ausgangspunkt sind aufmerksame Beobachtungen im Alltag oder Hinweise aus der Kita. Der erste fachliche Kontakt führt in die Praxis der Kinderärztin oder des Kinderarztes. Wenn nötig, überweist die Praxis in das Sozialpädiatrische Zentrum und empfiehlt die Kontaktaufnahme mit der Frühförderstelle. Sind die Unterlagen vollständig, beschleunigt das die Bewilligung.

Nach der Zusage beginnt die Förderung, und Eltern erhalten alltagsnahe Übungen sowie klare Rückmeldewege, um die Wirkung nachvollziehbar zu halten.

Frühförderung im häuslichen Umfeld – kompakt und wirksam

Der Alltag ist das beste Übungsfeld. Kurze Impulse, die regelmäßig wiederkehren, wirken nachhaltiger als einzelne große Anstrengungen.

Beispiele für alltagstaugliche Übungen

- Sprache: Beim Kochen oder Aufräumen Dinge benennen und kurze, verständliche Sätze vorleben.

- Motorik: Kinder beim Aufräumen sortieren, tragen und stapeln lassen. Einfache Balancespiele fördern das Gleichgewicht.

- Kognition: Visuelle Schrittfolgen für Abläufe oder Suchspiele wie Memory nutzen.

Wichtig ist, ehrliches Feedback zu geben: Was klappt gut, was nicht? So bleiben Übungen realistisch und wirksam.

Vertiefung: Frühförderung bei spezifischen Bedürfnissen

Die Frühförderung passt ihre Maßnahmen gezielt an die individuellen Bedarfe an.

Frühförderung bei Autismus

Bei Autismus-Spektrum-Störungen wirken Struktur, klare Kommunikation und verlässliche Routinen besonders entlastend. Maßnahmen werden kleinschrittig aufgebaut und regelmäßig evaluiert.

Wichtige Bausteine sind:

- Kommunikation und soziale Interaktion: Der Einsatz von unterstützter Kommunikation (Bildkarten, Gebärden) und sozialen Geschichten erleichtert das Verstehen.

- Umgebung und Reize: Ein gut sichtbarer Tagesplan mit Bildern gibt Orientierung. Reizärmere Bereiche helfen dem Kind, sich zu konzentrieren und zur Ruhe zu kommen.

- Elterncoaching: Eltern erhalten leicht umsetzbare Strategien für typische Alltagssituationen wie Einkaufen.

Frühförderung bei ADHS

Im Vorschulalter stehen Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Alltagsstruktur im Zentrum. Kurze, klar begrenzte Übungseinheiten und visuelle Pläne helfen, Überforderung zu vermeiden.

Was sich bewährt hat:

- Training und Transfer: Kinder profitieren von klaren Regeln und überschaubaren Schritten. Kurze Konzentrationsspiele und Bewegungspausen senken die innere Unruhe.

- Motivation: Motivation entsteht, wenn die Förderung an den Interessen des Kindes anknüpft. Kleine und erreichbare Ziele werden gemeinsam festgehalten und sofort gelobt.

- Vernetzung: Wenn alle Bezugspersonen dieselben Signale verwenden (z. B. ein Stopp-Signal), fällt der Transfer in den Alltag leichter.

Frühförderung bei Trisomie 21

Die Frühförderung setzt früh an und unterstützt Kinder mit Trisomie 21 in den Bereichen Motorik, Sprache, Kognition und sozialem Miteinander.

Was sich bewährt:

- Sprache, Lernen und Struktur: Erwachsene sprechen kurze und verständliche Sätze. Klare Abläufe und sichtbare Schrittfolgen geben Orientierung.

- Motorik und Alltag: Gezielte Übungen verbessern Haltung, Gleichgewicht und Fingerfertigkeit, wobei die Übungen in tägliche Routinen eingebettet werden.

- Elterncoaching und Vernetzung: Eltern erhalten einfache Anleitungen. Die heilpädagogische Frühförderung koordiniert die Zusammenarbeit mit allen involvierten Therapien und Ärzt:innen.

Wie arbeiten Frühförderstellen?

Frühförderstellen führen alle notwendigen Leistungen zusammen. Der Einstieg ist niedrigschwellig über die Beratungsstelle möglich.

Meist startet der Prozess mit einem Erstgespräch und einer interdisziplinären Diagnostik, an der Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie und Krankengymnastik beteiligt sind. Befunde aus der kinderärztlichen Praxis und dem SPZ werden einbezogen.

Die Ziele werden nach der ICF-Systematik formuliert, um die Wirkung messbar und für Kostenträger transparent zu machen. Grundlage ist ein klarer Behandlungsplan, der die Komplexleistung sichtbar macht.

Die Umsetzung erfolgt je nach Bedarf im Einzel, in Kleingruppen, in der mobilen Frühförderung zu Hause oder in Kindertagesstätten. Nach festen Zeitpunkten prüfen die Fachkräfte die Fortschritte und passen den Plan an, damit er bis zur Einschulung trägt.

Alltagsnah und koordiniert

Wichtig ist der Transfer: Was im Therapieraum klappt, soll auch in Küche, Bad oder Kita funktionieren. Darum bekommen Eltern kurze, machbare Übungen für jeden Tag. Kita-Teams erhalten klare Rückmeldungen, damit sie dort weiterüben können. So entsteht Kontinuität – auch bei Vertretungen – und das Angebot der Frühförderung bleibt verlässlich organisiert.

TheraVira: Die digitale Lösung für Ihre Frühförderstelle

Die erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit und die korrekte Abbildung der Komplexleistung erzeugen im Alltag hohen administrativen Aufwand. TheraVira wurde genau dafür konzipiert: als integrierte Softwarelösung für heilpädagogische und interdisziplinäre Frühförderstellen der Eingliederungshilfe.

Unser System entlastet Sie, indem es die Planung und Dokumentation ICF-konform vereinfacht und die Nachweispflichten des SGB IX erfüllt. Wir bieten Ihnen Prozesssicherheit von der mobilen Dokumentation bis zur Abrechnung, denn TheraVira deckt alle Antrags- und Berichtsformate für sämtliche Bundesländer ab. So bleibt Ihnen mehr Raum für das Wesentliche: die individuelle Förderung der Kinder.

Testen Sie TheraVira 30 Tage kostenlos, um sich selbst von den Funktionen zu überzeugen. Uns liegt am Herzen, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Arbeit mit den Kindern.

Häufige Fragen zur Frühförderung

Nein. Frühförderung ist für Kinder mit Behinderung und für von Behinderung bedrohte Kinder gedacht. Eine klare Diagnose ist hilfreich, aber keine zwingende Voraussetzung – entscheidend ist der konkrete Bedarf.

Beginnen Sie bei der Kinderärztin/dem Kinderarzt (U-Untersuchungen). Bei Bedarf erfolgt die Überweisung ins Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ). Frühförderstellen können parallel niedrigschwellig kontaktiert werden.

Die Komplexleistung bündelt heilpädagogische Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX) mit medizinisch-therapeutischen Leistungen der GKV (SGB V, z. B. Logopädie, Ergotherapie) – koordiniert in einem gemeinsamen Behandlungsplan.

Die Eingliederungshilfe (SGB IX) finanziert die heilpädagogischen Anteile und die Koordination. Die GKV (SGB V) übernimmt ärztlich verordnete Heilmittel.

Mit ICF-konformen Behandlungsplänen, zentralen Termin-Boards (inkl. mobile Frühförderung), standardisierten Exporten für Kostenträger und verständlichen Berichten. So sinken Rückläufer, und Teams gewinnen mehr Zeit für Kinder.

Unsere neuesten Beiträge über Frühförderung

Wie arbeiten Frühförderstellen?

Interdisziplinäre Frühförderung: So arbeiten Experten zusammen

Digitale Dokumentation in der Frühförderung