Die Bedarfsermittlung ist in Nordrhein-Westfalen (NRW) der entscheidende erste Schritt, um Menschen mit Behinderung eine selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen.

Unterschiedliche Leistungsträger, landesrechtliche Vorgaben und die konkrete Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) machen die Arbeit in NRW anspruchsvoll – zugleich bietet sie Leistungserbringern und Fachkräften klare Chancen, Teilhabe verlässlich zu sichern.

Dieser Beitrag zeigt, wie die bedarfsermittlungsorientierte Teilhabeplanung gelingt – strukturiert, ICF-konform und immer mit Blick auf die persönlichen Ziele der leistungsberechtigten Person.

Bedarfsermittlung: Was ist das und warum ist sie so wichtig?

Die Bedarfsermittlung bildet die Grundlage für alle Leistungen der Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch (SGB IX) und SGB XII. Sie folgt dem bio-psycho-sozialen Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) und berücksichtigt alle Lebensbereiche, um den individuellen Bedarf sichtbar zu machen.

Im Fokus stehen das Erkennen von Teilhabebedarfen, die Definition realistischer Leitziele und Handlungsziele und deren Umsetzung im Gesamtplanverfahren. Gerade in der interdisziplinären und heilpädagogischen Frühförderung, wo unterschiedliche Fachkräfte gemeinsam am Förderprozess beteiligt sind, ist eine fundierte Bedarfsermittlung entscheidend für eine passgenaue Unterstützung.

So entsteht ein verbindlicher Gesamtplan, der alle Leistungsträger und Leistungserbringer einbezieht – von der Frühförderung bis zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Spezielle Anforderungen in Nordrhein-Westfalen

In NRW ist das BEI_NRW das zentrale Bedarfsermittlungsinstrument. Es orientiert sich an den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAG Reha) und bildet die Grundlage für eine bedarfsermittlungsorientierte Teilhabeplanung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).

Die Verantwortung liegt bei den Trägern der Eingliederungshilfe, allen voran beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) und beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

Zentrale Einrichtungen wie das LWL-Inklusionsamt sorgen dafür, dass die Bedarfsermittlung strukturiert umgesetzt wird.

Leistungserbringende, zum Beispiel heilpädagogische Praxen oder interdisziplinäre Frühförderstellen, begleiten das Bedarfsermittlungsgespräch fachlich.

Vertrauenspersonen oder die rechtliche Betreuung können die antragstellenden Menschen zusätzlich unterstützen – gerade bei Gesprächen in leichter Sprache, um die persönliche Sicht zu wahren.

Typische Herausforderungen in der Bedarfsermittlung

Die Praxis zeigt, dass es bei der Bedarfsermittlung in NRW häufig zu Hürden kommt:

- Unterschiedliche Auslegungen des Bedarfsermittlungsinstruments durch Träger:innen der Eingliederungshilfe

- Hoher Zeitaufwand bei der ICF-orientierten Dokumentation

- Medienbrüche zwischen Papierakten, Excel-Listen und digitalen Systemen

- Komplexe Abstimmungen im Gesamtplanverfahren mit unterschiedlichen Fristen, Zuständigkeiten und fachärztlichen Stellungnahmen

- Unsicherheiten bei der Fortschreibung von Leitzielen, Handlungszielen und der Leistungsplanung

- Fehlende Schulungen zur ICF und zum Umgang mit der ICD

Gerade bei der Abstimmung mit LWL, LVR, verschiedenen Leistungsträgern und Antragstellenden kann eine klare Struktur helfen, Missverständnisse zu vermeiden.

Bedarfsermittlung in NRW Schritt für Schritt

Eine klare Struktur macht den Unterschied – und sorgt dafür, dass Fachkräfte sicher, effizient und rechtskonform arbeiten können.

So gelingt die bedarfsermittlungsorientierte Teilhabeplanung im Förderplan NRW:

1. Klient:innenorientierte Anamnese

Die Bedarfsermittlung beginnt mit einer sorgfältigen Anamnese, die sich am bio-psycho-sozialen Modell der ICF orientiert. Dabei werden die funktionale Gesundheit, Ressourcen und Einschränkungen der leistungsberechtigten Person umfassend erfasst.

Da stets eine Diagnose erforderlich ist, kann zur medizinischen Einordnung die ICD herangezogen werden. Inhalte und Fragen sollten – falls nötig – in leichter Sprache vermittelt werden, damit die persönliche Sicht der Person nachvollziehbar bleibt. Auch die Einbindung von Vertrauenspersonen stärkt hier die Barrierefreiheit.

2. Nutzung des BEI_NRW

Das BEI_NRW ist als einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument in NRW verbindlich. Es strukturiert den gesamten Prozess – von der Einschätzung der aktuellen Lebenssituation über die Erhebung der Teilhabebedarfe bis hin zur Festlegung realistischer Teilhabeziele und bildet damit die Grundlage für einen Förderplan für NRW.

Ein praxisnaher Gesprächsleitfaden führt durch alle relevanten ICF-Kategorien wie Körperfunktionen, Aktivitäten, Umweltfaktoren oder Kontextfaktoren. So wird sichergestellt, dass alle Lebensbereiche vollständig berücksichtigt werden und die Datenbasis für die weitere Planung stimmt.

3. Erstellung des Teilhabeplans

Auf Basis der erhobenen Daten wird der Teilhabeplan erstellt. Dieser enthält alle Leitziele, Handlungsziele und konkreten Unterstützungsmaßnahmen – abgestimmt auf die individuellen Wünsche und die aktuelle Lebenssituation der leistungsberechtigten Person.

Der Teilhabeplan stellt dabei sicher, dass die verschiedenen Reha- und Leistungsträger die gleichen Informationen erhalten und der Gesamtplan nachvollziehbar bleibt. Vorlagen und Strukturhilfen sind hier eine wertvolle Orientierung.

4. Abstimmung mit Eltern, Vertrauenspersonen und rechtlicher Betreuung

Ein guter Teilhabeplan lebt von Abstimmung: Gespräche mit Eltern, Vertrauenspersonen oder der rechtlichen Betreuung helfen, die Teilhabeziele realistisch zu gestalten und Doppelarbeit zu vermeiden.

Gerade bei komplexen Fällen oder wenn unterschiedliche Kostenträger und Fachdienste beteiligt sind, ist ein transparenter Austausch entscheidend. Inhalte sollten verständlich aufbereitet werden – bei Bedarf in leichter Sprache oder mit einer visuellen Orientierungshilfe.

5. Fortschreibung und Leistungsplanung

Die Bedarfsermittlung ist kein einmaliger Schritt, sondern ein fortlaufender Prozess. Teilhabebedarfe und persönliche Ziele sollten regelmäßig überprüft werden, um Veränderungen in der Lebenssituation frühzeitig zu erkennen.

Der Teilhabeplan wird angepasst, wenn sich Bedürfnisse ändern oder neue Ziele festgelegt werden. So bleibt die Leistungsplanung wirksam, die Fördermaßnahmen sind gut steuerbar und die Abstimmung im Gesamtplanverfahren mit LWL, LVR oder anderen Leistungsträgern bleibt transparent.

Digitale Unterstützung in der Bedarfsermittlung

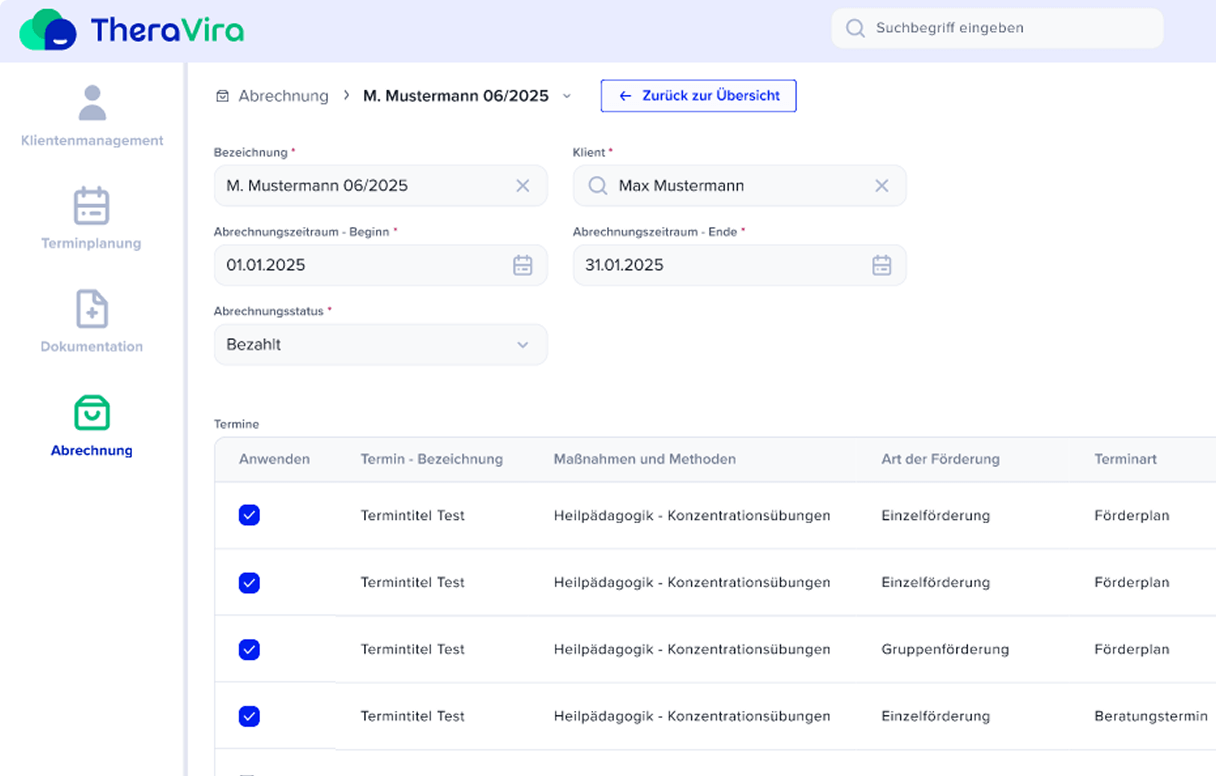

Eine durchdachte digitale Lösung wie TheraVira kann Einrichtungen der Eingliederungshilfe dabei helfen, die Bedarfsermittlung rechtssicher, praxisnah und ICF-konform umzusetzen.

Von der klient:innenorientierten Anamnese bis zur Erstellung des Teilhabeplans bietet die Plattform strukturierte Gesprächsleitfäden, Vorlagen in leichter Sprache und klare Workflows.

So bleiben aktuelle Lebenssituation, persönliche Sicht und individueller Bedarf jederzeit nachvollziehbar dokumentiert – ohne unnötigen Mehraufwand.

Auch die Abstimmung im Gesamtplanverfahren wird erleichtert – egal ob es um soziale Teilhabe, Teilhabe am Arbeitsleben oder spezialisierte Leistungen geht.

Die Prozesse sind so gestaltet, dass die Zusammenarbeit mit dem LWL-Inklusionsamt, dem Landschaftsverband Rheinland oder anderen Leistungsträgern strukturiert, datenschutzkonform und im Sinne des Sozialgesetzbuches abläuft.

So schafft TheraVira die Grundlage für eine Bedarfsermittlung, die Fachkräfte spürbar entlastet, Teilhabechancen stärkt und die Eingliederungshilfe in NRW nachhaltig unterstützt.

FAQ zur Bedarfsermittlung in NRW

Die Dauer hängt vom individuellen Fall ab. Eine sorgfältige, ICF-orientierte Bedarfsermittlung sollte ausreichend Zeit für die Anamnese, Gespräche mit der leistungsberechtigten Person und die Abstimmung mit allen Beteiligten einplanen. In vielen Fällen sind mehrere Termine notwendig, um alle Lebensbereiche zu erfassen und den Teilhabeplan praxisnah zu gestalten.

Die Verantwortung liegt bei den Trägern der Eingliederungshilfe, wie dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Leistungserbringer, wie heilpädagogische Praxen oder Frühförderstellen, begleiten die Bedarfsermittlung fachlich. Auch die leistungsberechtigte Person, Vertrauenspersonen, rechtliche Betreuer:innen und ggf. Beratungsstellen wie die EUTB sind beteiligt.

Eine Plattform wie TheraVira unterstützt Einrichtungen dabei, die Bedarfsermittlung digital, ICF-konform und medienbruchfrei abzubilden. Automatisierte Workflows, Gesprächsleitfäden und Fristenmanagement erleichtern die Abstimmung mit allen Leistungsträgern, vom LWL-Inklusionsamt bis zum LVR.

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ist die fachliche Grundlage, um den Menschen ganzheitlich zu betrachten. Sie hilft, nicht nur Diagnosen, sondern auch Umwelt- und Kontextfaktoren einzubeziehen. So entstehen realistische Teilhabeziele und ein bedarfsgerechter Gesamtplan.