Die Bedarfsermittlung ist in Bayern ein zentrales Fundament, um Menschen mit Behinderung individuell zu unterstützen und die Teilhabe zu sichern.

Gerade für Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Frühförderstellen oder andere Leistungserbringer ist es entscheidend, den individuellen Unterstützungsbedarf frühzeitig zu erkennen – im Einklang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), dem Sozialgesetzbuch (SGB IX) und bayernspezifischen Vorgaben.

Der folgende Beitrag zeigt, wie eine bedarfsermittlungsorientierte Teilhabeplanung in Bayern gelingt – strukturiert, ICF-orientiert und nah an den Lebensrealitäten der leistungsberechtigten Person. So entsteht Schritt für Schritt ein passender Förderplan für Bayern.

Bedarfsermittlung: Was bedeutet das in Bayern?

Die Bedarfsermittlung umfasst den gesamten Prozess, mit dem Teilhabebedarfe einer antragstellenden Person erkannt, geprüft und in die Leistungsplanung überführt werden.

Rechtsgrundlagen sind das BTHG, der Landesrahmenvertrag, der Bayerische Bezirketag sowie spezifische Hinweise aus dem Infoblatt oder Fragebogen-Materialien der einzelnen bayerischen Bezirke, z. B. Oberbayern.

Das Ziel: Ein Gesamtplan, der die Unterstützung in allen Lebensbereichen dokumentiert und mit allen relevanten Leistungsträgern abgestimmt wird – von der Frühförderung über WfbM (Werkstatt für behinderte Menschen) bis zu Wohnformen.

Die Grundlage bildet das bio-psycho-soziale Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF), ergänzt um die medizinische Stellungnahme durch den Fachdienst.

Besonderheiten der Bedarfsermittlung in Bayern

In Bayern kommen eigene Bedarfsermittlungsinstrumente zum Einsatz, die aktuell auch im Rahmen eines neuen Bedarfsermittlungsinstruments weiterentwickelt werden. Viele Einrichtungen nutzen dabei Checklisten, den Basisbogen, Bogen B oder den Fragebogen, um Informationen systematisch zu erheben.

Die Zusammenarbeit mit dem Bezirk als Träger der Eingliederungshilfe, der LAG Selbsthilfe Bayern oder Beratungsstellen wie der EUTB ist dabei unerlässlich.

Nur so gelingt es, dass die Wünsche der leistungsberechtigten Person und die individuelle Sicht im persönlichen Gespräch und Bedarfsermittlungsgespräch berücksichtigt werden – häufig auch in leichter Sprache, um echte Barrierefreiheit zu schaffen.

Typische Stolpersteine

Viele Leistungserbringer stoßen in Bayern immer wieder auf ähnliche Herausforderungen:

- Unsicherheiten beim Ausfüllen des Basisbogens, Bogen B oder anderer Instrumente

- Abstimmung mit dem Bezirk als Leistungsträger im Gesamtplanverfahren

- Zeitdruck bei der Antragstellung und Abgabe von Formularen an die Fachdienste

- Medienbrüche durch Papierakten oder fehlende digitale Schnittstellen

- Hürden bei der Formulierung von Zielen nach ICF, besonders in leichter Sprache

Fehlen praxisnahe Vorlagen oder eine klare Orientierungshilfe, wird es für Fachkräfte schwer, die Anforderungen aus dem Sozialgesetzbuch, dem Landesrahmenvertrag und dem Bundesteilhabegesetz sicher umzusetzen.

Praktische Hilfen für eine sichere Bedarfsermittlung

Eine gelungene Bedarfsermittlung braucht Struktur. Dabei helfen digitale Lösungen, Orientierungshilfen und die enge Zusammenarbeit mit der LAG Selbsthilfe Bayern, Beratungsstellen, Vertrauenspersonen und der EUTB.

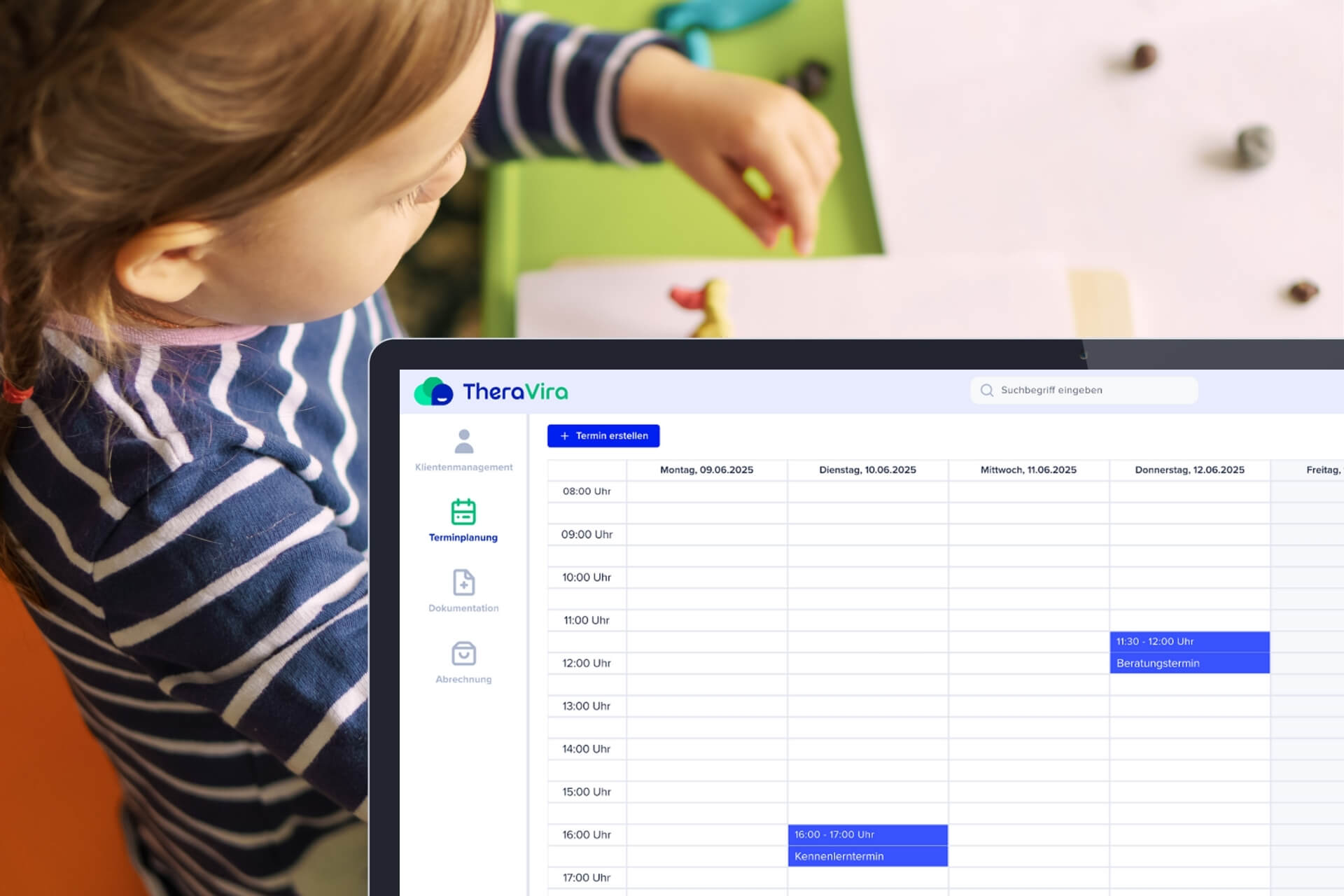

Eine digitale Plattform wie die ICF-Praxissoftware TheraVira kann hier unterstützen: Mit ICF-basierten Fragebögen, einem klaren Gesprächsleitfaden, Vorlagen in leichter Sprache und einer barrierefreien Klient:innenakte wird der gesamte Prozess – von der Erhebung der Teilhabebedarfe bis zur Fortschreibung des Gesamtplans – effizienter.

Checkliste für Einrichtungen in Bayern

Eine sorgfältige Vorbereitung vereinfacht den gesamten Ablauf der Bedarfsermittlung und verbessert die Qualität der Teilhabeplanung.

Eine gute Vorbereitung vereinfacht den gesamten Ablauf der Bedarfsermittlung in Bayern und stärkt die Qualität der Teilhabeplanung:

1. Unterlagen & Diagnosen:

Sämtliche relevanten Befunde, Gutachten und die medizinische Stellungnahme rechtzeitig zusammentragen. Das erleichtert die Arbeit mit dem Bedarfsermittlungsinstrument (Basisbogen, Bogen B, Fragebogen) und sichert eine konsistente Dokumentation im Gesamtplanverfahren.

2. Persönliche Sicht:

Die Wünsche, Prioritäten und persönlichen Ziele der leistungsberechtigten Person stehen im Zentrum.

Im Bedarfsermittlungsgespräch sollte genügend Zeit eingeplant werden, um die aktuelle Lebenssituation in allen Lebensbereichen zu besprechen. Inhalte sollten bei Bedarf in leichter Sprache vermittelt werden, um echte Barrierefreiheit zu ermöglichen.

3. Vertrauensperson & Beratung:

Eine Vertrauensperson, eine rechtliche Betreuung oder eine unabhängige EUTB®-Beratung können die antragstellende Person zusätzlich begleiten. So wird sichergestellt, dass Wünsche und Rechte verstanden und vertreten werden.

4. Bedarfsermittlungsgespräch:

Eine klare Vorbereitung mit Gesprächsleitfaden, Orientierungshilfe, Infoblatt und den passenden Bögen (z. B. Basisbogen) hilft, alle Schritte nachvollziehbar zu dokumentieren.

Achten Sie auf die Hinweise aus dem Landesrahmenvertrag, dem Sozialgesetzbuch (SGB IX) und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).

5. Abstimmung mit Bezirken und Fachdiensten:

Die enge Zusammenarbeit mit dem Bezirk (z. B. Bezirk Oberbayern) als Träger der Eingliederungshilfe ist entscheidend. Dazu gehört auch die Abstimmung mit dem Bayerischen Bezirketag, dem Fachdienst, möglichen WfbM-Anbietern oder anderen Leistungsträgern, um Doppelarbeit zu vermeiden. Eine enge Zusammenarbeit erleichtert zudem eine rechtssichere und transparente Förderplanung Bayern.

Nutzen Sie bei Bedarf Beratungsstellen, die Ihnen helfen können, Fragen zum Bedarfsermittlungsinstrument (BiBAY) zu klären.

Digitale Unterstützung: Weniger Bürokratie, mehr Teilhabe

TheraVira unterstützt Einrichtungen dabei, landesspezifische Bedarfsermittlungsinstrumente wie das Basisbandverfahren, auch bekannt als BiBay in Bayern strukturiert anzuwenden.

Die Software bietet die Möglichkeit, die Bögen digital zu hinterlegen, automatisch zu generieren und mit bestehenden Klient:innendaten zu verknüpfen – inklusive Gesprächsleitfaden, ICF-Orientierung und Dokumentation.

Digitale Wizards unterstützen bei der strukturierten Erfassung mit dem Bedarfsermittlungsinstrument und generieren automatisch die erforderlichen Unterlagen für die Kostenträger.

So gelingt die bedarfsermittlungsorientierte Teilhabeplanung in Bayern – praxisnah, rechtssicher und immer mit Blick auf das Sozialgesetzbuch, das BTHG und die Lebensrealität von Menschen mit Behinderung.

Häufige FAQ zur Bedarfsermittlung in Bayern

In Bayern wird derzeit ein neues Bedarfsermittlungsinstrument (BiBAY) entwickelt, das bestehende Formulare wie Basisbogen, Bogen B oder Fragebögen ergänzen oder ablösen soll.

Ziel ist es, den Unterstützungsbedarf noch systematischer zu erfassen und gleichzeitig die Anforderungen aus dem BTHG und dem SGB IX praxistauglich umzusetzen.

Die Verantwortung für Bedarfsermittlung Bayern liegt bei den Bezirken als Träger der Eingliederungshilfe. Dazu zählen z. B. der Bezirk Oberbayern oder die anderen bayerischen Bezirke.

Leistungserbringer wie Frühförderstellen oder heilpädagogische Praxen begleiten die Bedarfsermittlung fachlich. Auch die leistungsberechtigte Person, Eltern, eine Vertrauensperson oder die EUTB® können mitwirken.

Wichtig sind alle aktuellen Befunde, Gutachten und die medizinische Stellungnahme des Fachdienstes. Auch der Basisbogen, Bogen B, Fragebögen und das Infoblatt des zuständigen Bezirks helfen dabei, alle Informationen systematisch zu erfassen.

Der Gesamtplan sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden, zum Beispiel bei Veränderungen der Lebenssituation oder wenn sich neue Teilhabebedarfe ergeben. So bleibt die Leistungsplanung wirksam und die Abstimmung mit dem Bezirk, dem Bayerischen Bezirketag oder dem Fachdienst klar strukturiert.

Die LAG Selbsthilfe Bayern ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Sie bietet unabhängige Beratung, stellt Informationen zu Instrumenten der Bedarfsermittlung bereit und unterstützt bei Fragen rund um den Landesrahmenvertrag, das Sozialgesetzbuch (SGB IX) und das BTHG.