Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird die Eingliederungshilfe grundlegend reformiert. Für heilpädagogische Einrichtungen, Frühförderstellen und andere Leistungserbringende bedeutet das: mehr personenzentrierte Teilhabeplanung, neue Anforderungen an die Bedarfsermittlung nach ICF und ein veränderter Umgang mit Leistungsträgern und Rehabilitationsträgern.

Doch wie können Fachkräfte und Leitungspersonen die neuen Regeln praxisnah umsetzen, ohne dass der bürokratische Aufwand überhand nimmt?

In diesem Beitrag erfahren Sie, was sich durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) für heilpädagogische Einrichtungen verändert. Der Text erklärt praxisnah, wie Bedarfsermittlung, ICF-orientierte Teilhabeplanung und Gesamtplanverfahren umgesetzt werden und welche Chancen und Herausforderungen für Leistungserbringer der Eingliederungshilfe entstehen.

Checkliste zur ICF-konformen Förderplanung

Rechtlicher Rahmen: Von der Fürsorge zu mehr Teilhabe

Das Bundesteilhabegesetz ist eine der größten Sozialrechtsreformen der letzten Jahre. Es stärkt die Rechte von Menschen mit Behinderungen, indem es das SGB IX neu strukturiert und Teile des SGB XII ablöst.

Eingliederungshilfe-Leistungen sollen nicht länger nach dem Fürsorgeprinzip gewährt werden, sondern als individuelle Leistungen zur Teilhabe in allen Lebensbereichen. Die Grundlage dafür bildet die Bedarfsermittlung auf Basis des bio-psycho-sozialen Modells der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF).

Zentrale Änderungen für die Praxis

Heilpädagogische Einrichtungen stehen vor vielen neuen Anforderungen, die sie in ihre tägliche Arbeit integrieren müssen. Das betrifft insbesondere die ICF-orientierte Bedarfsfeststellung, die Umsetzung der Teilhabeziele und die Zusammenarbeit mit den Trägern der Eingliederungshilfe.

Personenzentrierung & Wunsch- und Wahlrecht

Die Leistungen der Eingliederungshilfe müssen sich jetzt noch stärker am Wunsch des leistungsberechtigten Menschen mit Behinderungen orientieren.

Die Teilhabeplanung berücksichtigt individuelle Lebensbereiche, Bedarfe und Wünsche – auch mithilfe einer Vertrauensperson oder der EUTB (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung). Fachkräfte unterstützen dabei, die Wünsche in realistische Teilhabeziele zu übersetzen und diese im Gesamtplanverfahren zu verankern.

Trennung von Fach- und Existenzsicherungsleistungen

Neu ist die klare Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII. Diese Unterscheidung bringt mehr Transparenz, stellt aber erhöhte Anforderungen an Leistungserbringer, insbesondere bei der Abrechnung und der Antragsstellung.

Im Gesamtplanverfahren müssen Fachkräfte genau darstellen, welche Leistungen zur Teilhabe zählen und welche Anteile durch den Lebensunterhalt gedeckt werden. Damit werden auch die Kostenträger und Rehabilitationsträger stärker in die Verantwortung genommen, eine faire und nachvollziehbare Finanzierung sicherzustellen.

Bedarfsermittlung: Herzstück der Reform

Die Bedarfsermittlung ist das zentrale Instrument, um den individuellen Unterstützungsbedarf festzustellen. Das BTHG verpflichtet Träger:innen der Eingliederungshilfe dazu, anerkannte Instrumente der Bedarfsermittlung zu verwenden, wie z. B. B.E.Ni in Niedersachsen oder BEI_BW in Baden-Württemberg. Grundlage ist das bio-psycho-soziale Modell der ICF.

Gesamtplanverfahren & Teilhabeplanverfahren

Die Ergebnisse der Bedarfsermittlung fließen in das Gesamtplanverfahren ein. Ziel ist es, die Teilhabebedarfe transparent zu machen und gemeinsam mit der leistungsberechtigten Person zu klären, welche Teilhabeleistungen sinnvoll sind. Dabei müssen unterschiedliche Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeit, soziale Teilhabe und Mobilität berücksichtigt werden.

Je nach Unterstützungsbedarf und Art der Teilhabebedarfe werden oft mehrere Rehabilitationsträger:innen, Leistungsträger:innen oder Reha-Träger:innen eingebunden. Gerade bei trägerübergreifenden Leistungen ist eine enge Abstimmung mit den Kostenträgern wichtig.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation gibt dafür gemeinsame Empfehlungen, die als Orientierungsrahmen dienen können.

Für heilpädagogische Einrichtungen heißt das: Eine präzise Dokumentation, transparente Kommunikation und eine strukturierte Umsetzungsbegleitung sind Schlüsselfaktoren für ein gelingendes Teilhabeplanverfahren.

Neue Rolle der Fachkräfte

Fachkräfte übernehmen jetzt eine aktive Rolle bei der Teilhabeplanung, Bedarfsfeststellung und Umsetzungsbegleitung. Sie dokumentieren die Teilhabeziele im Gesamtplanverfahren, steuern den Reha-Prozess mit verschiedenen Rehabilitationsträgern und achten darauf, dass Fristen für Antragsstellung, Verlängerungen und Bedarfsfeststellung eingehalten werden.

Das erfordert gute Kenntnisse der ICF, der Instrumente der Bedarfsermittlung und der trägerübergreifenden Abstimmung.

Unterstützung bei Bedarfsermittlung und Antragsstellung

Die Bedarfsfeststellung ist für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen eine Herausforderung. Deshalb sollen die Inhalte möglichst in leichter Sprache erklärt werden.

Leistungsberechtigte Personen können eine Vertrauensperson oder die EUTB-Beratung einbeziehen, um den Unterstützungsbedarf realistisch darzustellen.

Mehr Aufwand – mehr Chancen

Das BTHG bringt für heilpädagogische Einrichtungen nicht nur mehr Bürokratie, sondern auch Chancen für eine klarere Struktur.

An diesen Punkten zeigt sich die Mehrbelastung besonders deutlich:

- Hoher Schulungsbedarf zu ICF und Bedarfsermittlungsinstrumenten

- Komplexe Abstimmungen mit unterschiedlichen Reha-Trägern und Leistungsträgern

- Unterschiedliche Instrumente je Bundesland: z. B. B.E.Ni in Niedersachsen, BEI_NRW in Nordrhein-Westfalen oder BEI_BW in Baden-Württemberg

- Detaillierte Dokumentation der Teilhabeplanung in allen Lebensbereichen

Digitale Unterstützung für die Umsetzung

Um die Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung effizient umzusetzen, werden digitale Lösungen wie TheraVira immer wichtiger. Solche Plattformen unterstützen Leistungserbringer dabei, den gesamten Prozess ICF-konform und BTHG-gerecht durchzuführen.

ICF-konforme Prozesse digital abbilden

Mit digitalen Tools lassen sich Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Vorlagen und Checklisten für die Bedarfsermittlung bereitstellen. So wird der individuelle Unterstützungsbedarf nachvollziehbar erfasst – ohne ständige Nachbearbeitung. Die Software für ICF Förderplanung TheraVira verbindet diese Bausteine zu einem durchgängigen System.

Teilhabeplanung, Fristenmanagement und Umsetzungsbegleitung

Ein digitales System unterstützt Fachkräfte dabei, Fristen zu überwachen, die Hilfeplanung zu koordinieren und Anträge rechtzeitig einzureichen. TheraVira integriert Erinnerungsfunktionen, sodass der gesamte Teilhabeprozess für jede leistungsberechtigte Person strukturiert und verlässlich begleitet werden kann.

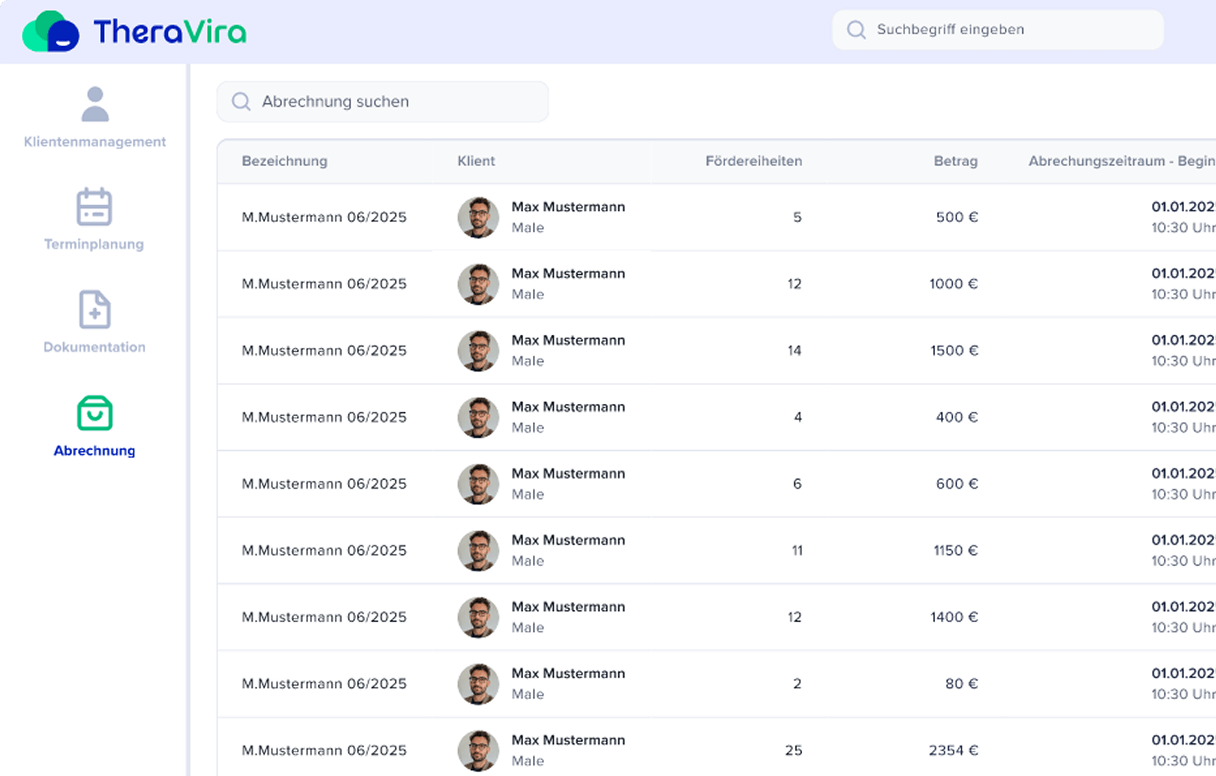

Zentrale Plattform für Kommunikation und Abrechnung

Mit TheraVira sind alle Informationen zentral verfügbar: für Kostenträger, Fachdienste und beteiligte Einrichtungen. Das erleichtert die Abstimmung und Kommunikation, spart Zeit und sorgt für klare Strukturen in der Zusammenarbeit.

Praxisbeispiele: Was Einrichtungen berichten

Immer mehr Einrichtungen der Frühförderung und Eingliederungshilfe nutzen digitale Instrumente der Bedarfsermittlung.

In der heilpädagogischen Frühförderung Köln konnte der bürokratische Aufwand durch die Einführung von TheraVira um 40 % reduziert werden. Die Einrichtung nutzt die Plattform für die gesamte Förderplanung.

Neben der Zeitersparnis profitieren Fachkräfte vor allem von der besseren Übersicht über den individuellen Unterstützungsbedarf. Durch die digitale Unterstützung werden Fristen leichter eingehalten, Berichte standardisiert erstellt und die Kommunikation mit Leistungsträgern transparenter gestaltet.

Das erleichtert den gesamten Prozess und schafft mehr Zeit für die direkte Arbeit mit Menschen mit Behinderungen.

Checkliste: Woran sollten Einrichtungen denken?

Damit heilpädagogische Einrichtungen das BTHG sicher umsetzen, lohnt sich ein strukturierter Blick auf Prozesse und Tools.

- Schulungsbedarf ICF und Bedarfsermittlung ermitteln

- Bestehende Verträge mit den Trägern der Eingliederungshilfe prüfen

- Instrumente der Bedarfsermittlung je Bundesland kennen

- Gesamtplanverfahren und Teilhabeplanverfahren intern etablieren

- Digitale Lösungen prüfen, um Fristen- und Umsetzungsbegleitung zu automatisieren

So können Einrichtungen auch künftig sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen die Teilhabeleistungen erhalten, die sie wirklich brauchen – verständlich, individuell und zukunftsorientiert.

Mehr über das Thema BTHG erfahren:

Was ist das BTHG? Grundlagen für Heilpädagogik & Eingliederungshilfe