Die Bedarfsermittlung ist ein zentrales Element, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe zu ermöglichen.

Unterschiedliche Leistungsträger, landesrechtliche Vorgaben und die konkrete Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) machen das Land Berlin dabei zu einem spannenden Praxisfeld für Fachkräfte im Bereich Arbeit und Soziales.

Dieser Beitrag zeigt, wie die bedarfsermittlungsorientierte Teilhabeplanung gelingen kann – strukturiert, ICF-orientiert und immer mit Blick auf die Teilhabeziele der leistungsberechtigten Person.

Spezielle Anforderungen in Berlin

Berlin arbeitet mit eigenen Instrumenten der Bedarfsermittlung, wie dem Teilhabeinstrument Berlin (TIB), die sich an den gemeinsamen Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAG Reha) orientieren.

Grundlage hierfür sind die rechtlichen Grundlagen des Bundesteilhabegesetzes, Rundschreiben der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sowie spezifische Vorgaben der Sozialämter.

Einrichtungen der Frühförderung, heilpädagogische Praxen und andere Leistungserbringer müssen dabei Fristen, Erhebungsbogen, Basisbogen und die Anforderungen der Kostenträger:innen genau kennen, um reibungslose Antragsverfahren sicherzustellen.

Ob bei der Bedarfsfeststellung, dem persönlichen Budget oder der Umsetzung individueller Wohn- und Sozialraumkonzepte.

Bedarfsermittlung: Was ist das und warum ist sie so wichtig?

Die Bedarfsermittlung bildet die Grundlage für alle Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX und SGB XII. Sie folgt dem bio-psycho-sozialen Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) und berücksichtigt alle Lebensbereiche der leistungsberechtigten Person.

Ziel ist es, den individuellen Unterstützungsbedarf zu ermitteln, Teilhabeziele zu definieren und diese im Rahmen der Teilhabeplanung umzusetzen. Das Gesamtplanverfahren stellt sicher, dass alle Reha-Träger:innen, Leistungsträger:innen und Leistungserbringer:innen zusammenarbeiten – immer orientiert an den Wünschen der leistungsberechtigten Menschen.

Die größten Herausforderungen bei der Bedarfsermittlung

Viele Fachkräfte berichten von ähnlichen Hürden bei der bedarfsermittlungsorientierten Teilhabeplanung:

- Unterschiedliche Auslegungen des Bedarfsermittlungsinstruments durch die Träger:innen der Eingliederungshilfe

- Hoher Zeitaufwand bei Dokumentation und Abstimmung im Gesamtplanverfahren

- Mangelnde ICF-Kompetenz im Team und fehlende Schulung zu Instrumenten der Bedarfsermittlung

- Komplexe Kommunikation mit Eltern, Kostenträger:innen, Sozialämtern und Vertrauenspersonen

Diese Faktoren erschweren die Einhaltung der Anforderungen aus dem SGB IX, dem BTHG und mindern die Qualität der Teilhabeplanung.

Bedarfsermittlung Schritt-für-Schritt

Eine klar strukturierte Vorgehensweise hilft Fachkräften, Unsicherheiten bei der Bedarfsfeststellung zu vermeiden, Instrumente der Bedarfsermittlung sicher anzuwenden und eine nachvollziehbare Teilhabeplanung umzusetzen.

So gelingt die bedarfsermittlungsorientierte Teilhabeplanung im Alltag:

1. Klient:innenorientierte Anamnese

Die Anamnese orientiert sich am bio-psycho-sozialen Modell der ICF. Inhalte werden bei Bedarf in leichter Sprache oder einfacher Sprache aufbereitet, um die Teilhabe zu sichern.

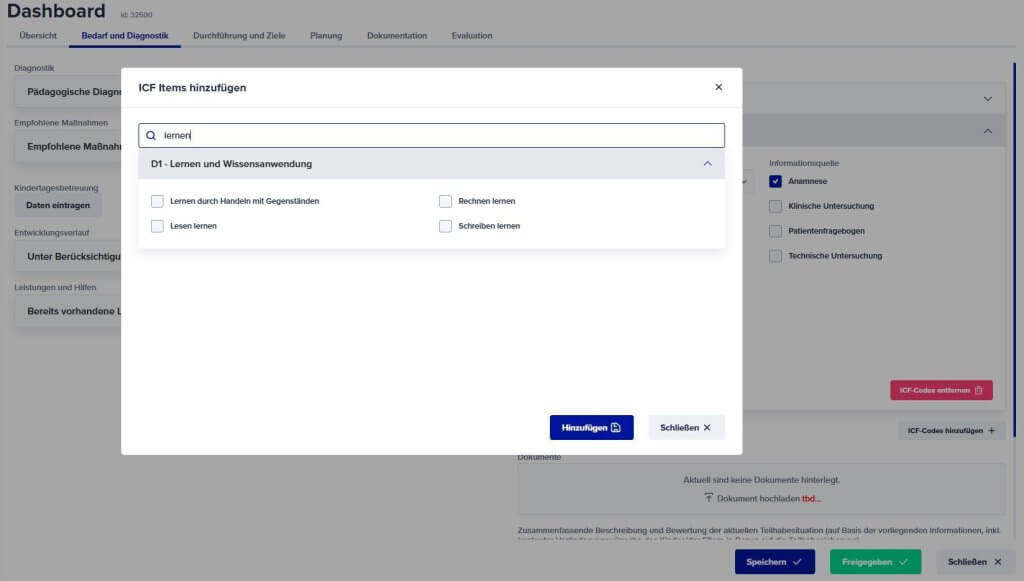

2. Strukturierte ICF-Erhebung

Nutzen Sie anerkannte Instrumente der Bedarfsermittlung, wie das Teilhabeinstrument Berlin (TIB), um Teilhabeziele zu erarbeiten. Schulungen und die EUTB bieten hier wertvolle Unterstützung.

3. Erstellung des Teilhabeplans

Ein klarer, nachvollziehbarer Teilhabeplan sichert die Abstimmung im Gesamtplanverfahren und dokumentiert die Schritte zur sozialen Teilhabe oder Teilhabe am Arbeitsleben und bildet damit die Grundlage einer strukturierten Förderplanung Berlin.

4. Abstimmung mit Eltern und Vertrauenspersonen

Transparente Gespräche schaffen Sicherheit – ob in Wohnformen, der Frühförderung oder im Sozialraum.

5. Zusammenarbeit mit Leistungsträgern

Eine rechtssichere Leistungsplanung gelingt, wenn Fristen, Rundschreiben und die Vorgaben der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sowie aktuelle Hinweise auf berlin.de frühzeitig beachtet werden.

Wer Prozesse klar steuert und digitale Unterstützung nutzt, kann eine verlässliche Teilhabeplanung gewährleisten und somit die Chancen von Menschen mit Behinderungen auf ein selbstbestimmtes Leben stärken. So entsteht Schritt für Schritt ein praxisnaher Förderplan für Berlin.

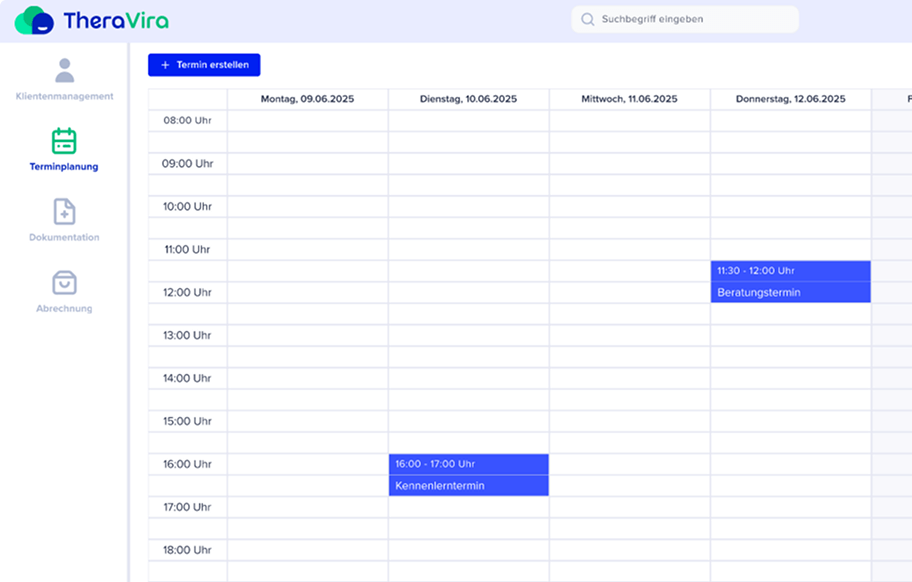

So unterstützt TheraVira Einrichtungen bei der Bedarfsermittlung

Hier setzt TheraVira an: Die ICF-Software wurde speziell für Einrichtungen der Eingliederungshilfe entwickelt und unterstützt dabei, die bedarfsermittlungsorientierte Teilhabeplanung effizient und ICF-konform umzusetzen.

Durch digitale Tools lassen sich Instrumente der Bedarfsermittlung, wie das Teilhabeinstrument Berlin (TIB), strukturiert in den Arbeitsalltag integrieren – vom Basisbogen bis zum Erhebungsbogen.

Intelligente ICF-Wizards erleichtern die standardisierte Dokumentation, während praxiserprobte Textbausteine und Vorlagen an die rechtlichen Grundlagen angepasst sind.

Mit der mobilen App lässt sich die Dokumentation auch im ambulanten Setting effizient umsetzen. Die DSGVO– und BTHG-konforme Datenhaltung gewährleistet dabei jederzeit Sicherheit und Transparenz.

So wird die Bedarfsermittlung kein bürokratischer Kraftakt mehr, sondern ein praxisnaher Prozess, der Fachkräfte entlastet und Teilhabe nachhaltig sichert.

Häufige FAQ zur Bedarfsermittlung in Berlin

Die Bedarfsermittlung wird in der Regel durch die Träger der Eingliederungshilfe organisiert. Dazu gehören Sozialämter, Bezirksämter und andere Kostenträger:innen.

Leistungserbringer, wie heilpädagogische Praxen oder Frühförderstellen, begleiten den Prozess fachlich. Auch die leistungsberechtigte Person, Eltern, Vertrauenspersonen oder Beratungsstellen wie die EUTB® wirken aktiv mit.

Herausforderungen bei der Bedarfsermittlung Berlin ergeben sich häufig durch unterschiedliche Auslegungen der Instrumente, einen hohen Dokumentationsaufwand oder unklare Zuständigkeiten. Schulungen zur ICF und eine enge Abstimmung mit den Kostenträger:innen helfen, diese Hürden zu vermeiden.

Das bio-psycho-soziale Modell der ICF hilft, keinen wichtigen Bereich zu übersehen: Körperfunktionen, Aktivitäten, Partizipation, Umweltfaktoren und Kontextfaktoren müssen vollständig erfasst werden. Das TIB oder ähnliche Instrumente enthalten dazu meist Checklisten oder Orientierungsfragen.

Regelmäßige interne Schulungen, Austausch im Team und aktuelle Infos aus Rundschreiben der Senatsverwaltung oder der BAG Reha helfen, fachlich auf dem neuesten Stand zu bleiben. Digitale Lösungen wie TheraVira erleichtern zusätzlich die standardisierte Dokumentation.

Nach der Bedarfsermittlung werden die Ergebnisse in den Teilhabeplan übernommen. Der Teilhabeplan bildet die Grundlage für die Leistungsbewilligung, die Abstimmung mit den Kostenträger:innen und die regelmäßige Überprüfung der Teilhabeziele. So bleibt die Planung realistisch und anpassbar.