Die Bedarfsermittlung ist eine zentrale Aufgabe für Fachkräfte in Frühförderstellen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Unterschiedliche Situationen, Zielgruppen und Entwicklungsbereiche erfordern eine methodisch vielseitige Herangehensweise.

Erst im Zusammenspiel aller Methoden wird deutlich, wie eine individuelle Teilhabeplanung entsteht, die die Wünsche und Ressourcen der Menschen mit Behinderungen bestmöglich berücksichtigt.

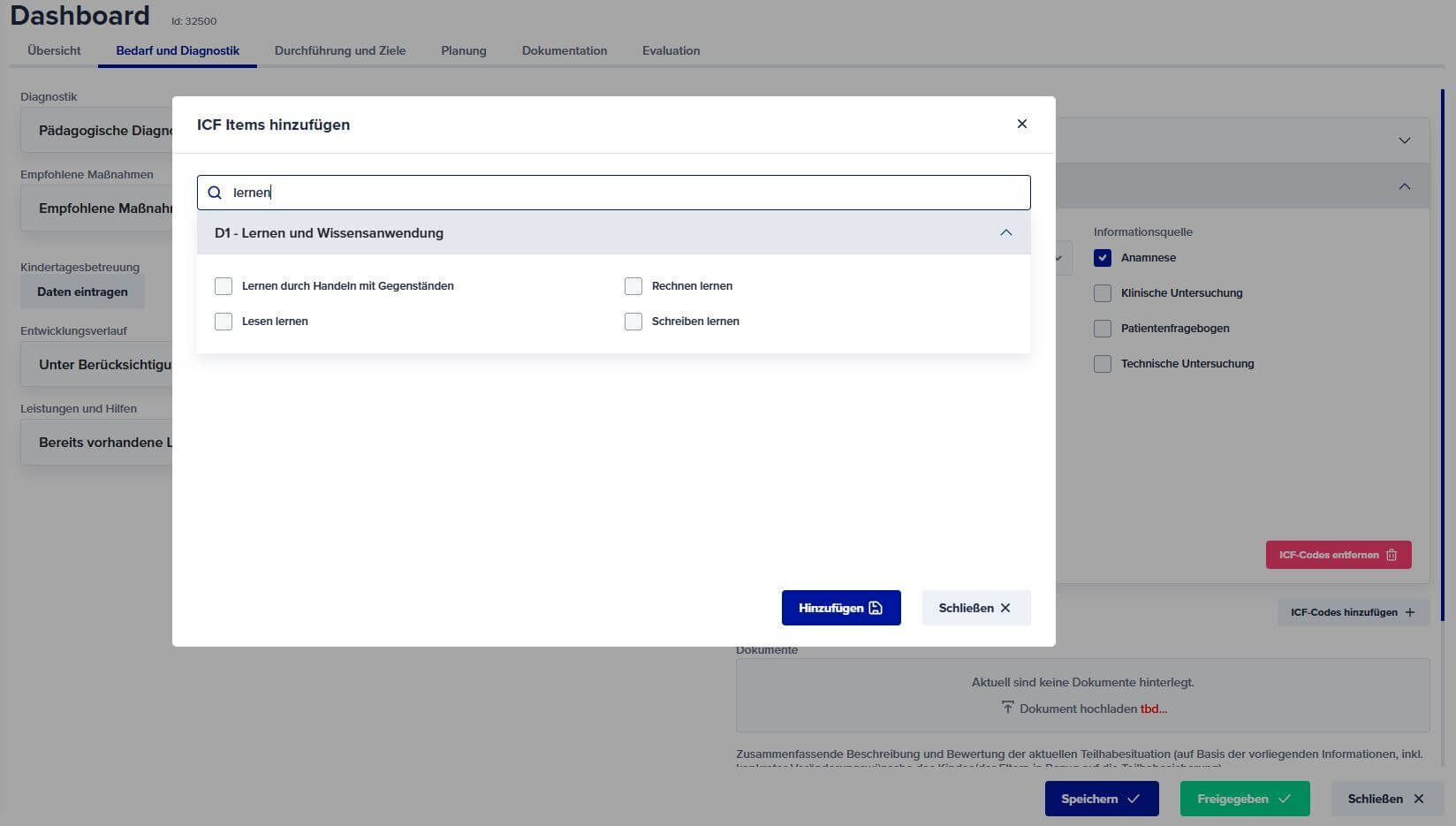

In diesem Beitrag finden Sie eine praxisnahe, detaillierte Darstellung bewährter Methoden der Bedarfsermittlung in der Heilpädagogik. Sie erhalten Anregungen, wie Sie geeignete Methoden auswählen, kombinieren und im Alltag Ihrer Einrichtung etwa in einer Frühförderstelle oder einem heilpädagogischen Zentrum – umsetzen können, immer mit dem Ziel, individuelle Förderung und Teilhabe sicherzustellen. Digitale Unterstützung bietet dabei die ICF-Software TheraVira, mit der sich Bedarfsermittlung strukturiert, rechtssicher und alltagsnah umsetzen lässt.

1. Gespräche: Grundlage jeder Bedarfsermittlung

Gespräche sind oft der erste Schritt, um Vertrauen aufzubauen und die Situation der leistungsberechtigten Person ganzheitlich zu verstehen. Sie helfen nicht nur dabei, Informationen zu sammeln, sondern geben der betroffenen Person auch die Möglichkeit, ihre Sichtweise einzubringen.

Je nach Zielgruppe sollte das Gespräch in leichter Sprache geführt werden. Bei Kindern und Jugendlichen sollte eine sorgeberechtigte Person einbezogen werden.

Oft ist es hilfreich, wenn eine vertraute Person oder eine unabhängige EUTB-Beratungsperson teilnimmt. Gespräche sollten alle relevanten Lebensbereiche abdecken – von Kita, Schule oder Arbeit über Freizeit bis zur sozialen Teilhabe.

In diesem Beitrag finden Sie praxisnahe Anregungen, wie Sie Methoden der Bedarfsermittlung auswählen, kombinieren und im Alltag umsetzen können – für mehr individuelle Förderung und Teilhabe.

2. Beobachtungsverfahren

Die Beobachtung ist eines der wichtigsten Instrumente der Bedarfsermittlung, gerade in der Frühförderung oder bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung.

Sie hilft Fachkräften dabei, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Barrieren realistisch einzuschätzen. Dabei sollten alle relevanten Lebensbereiche wie Kommunikation, Mobilität und soziales Miteinander gezielt in den Blick genommen werden.

Eine systematische Planung ist entscheidend: Checklisten, Beobachtungsbögen oder digitale Tools machen Beobachtungen vergleichbar. Wiederholte Beobachtungen in unterschiedlichen Situationen – zu Hause, in der Gruppe oder in der Schule – ergeben ein umfassendes Bild.

Datenschutz spielt dabei eine wichtige Rolle, vor allem bei Fotos oder Videoaufnahmen. In interdisziplinären Teams sollten Beobachtungen regelmäßig besprochen und im bio-psycho-sozialen ICF-Modell eingeordnet werden, um gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.

Daraus entsteht die sogenannte Teilhabeplanung. Das ist ein strukturierter Prozess, bei dem gemeinsam mit der betroffenen Person und ihrem Umfeld Ziele, Wünsche und notwendige Unterstützungsleistungen festgelegt werden.

Die Hilfeplanung wiederum beschreibt den organisatorischen Teil dieses Prozesses: Sie hält fest, wer was wann tut, um die vereinbarten Ziele zu erreichen, und bildet damit die Grundlage für die Umsetzung in der Einrichtung

3. Diagnostische Verfahren

Diagnostische Verfahren wie Entwicklungsskalen, standardisierte Tests oder Sprachtests können die Bedarfsermittlung sinnvoll ergänzen. Sie sind jedoch kein Ersatz für Beobachtungen und Gespräche mit den Beteiligten. Vielmehr liefern sie zusätzliche Anhaltspunkte, um Stärken, Entwicklungsstände und möglichen Rehabilitationsbedarf fachlich fundiert einzuschätzen.

Entscheidend ist, dass Tests von geschultem Personal durchgeführt und die Ergebnisse richtig eingeordnet werden – immer mit Blick auf den individuellen Teilhabebedarf und nicht nur auf statistische Normwerte.

Ergebnisse sollten im interdisziplinären Team reflektiert und mit anderen Methoden wie Beobachtung und Gesprächen kombiniert werden, um eine ganzheitliche Teilhabeplanung zu ermöglichen.

4. Teaminterne Fallbesprechungen

Teaminterne Fallbesprechungen sind ein wichtiges Instrument, um unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen. Pädagogische, medizinische, psychologische und sozialarbeiterische Sichtweisen werden gebündelt, um ein umfassendes Bild zu gewinnen.

Solche Besprechungen helfen, Beobachtungen und diagnostische Ergebnisse gemeinsam zu bewerten, Prioritäten zu setzen und die Bedarfsfeststellung fachlich zu begründen. Die Ergebnisse können direkt in das Gesamtplanverfahren einfließen.

Bei komplexen Fällen oder wenn verschiedene Leistungen koordiniert werden müssen, ist eine übergreifende Abstimmung weiterer beteiligter Stellen sinnvoll. Regelmäßige Protokolle sichern die Nachvollziehbarkeit und fördern die Qualität der interdisziplinären Arbeit.

5. Nutzung digitaler Instrumente

Die Digitalisierung unterstützt heute viele Schritte der Bedarfsermittlung und der Förderplanung. Von ICF-basierten Checklisten über automatische Erinnerungen bis hin zu nahtlosen Berichten für die Antragstellung – digitale Lösungen wie die ICF-Software TheraVira sparen Zeit, reduzieren Fehlerquellen und schaffen Transparenz für alle Beteiligten.

Interdisziplinäre Teams können digital auf Beobachtungen, Diagnosen und Dokumentationen zugreifen und so gemeinsam an einer individuellen Teilhabeplanung arbeiten. Das fördert eine kontinuierliche Qualität und entlastet Fachkräfte im Alltag.

Kombination der Methoden

Erfolgreiche Bedarfsermittlungsmethoden leben von der Kombination verschiedener Methoden. Gespräche mit den betroffenen Personen und ihren Angehörigen helfen, Wünsche, Ziele und individuelle Ressourcen zu erkennen.

Beobachtungsverfahren zeigen, wie Fähigkeiten und Unterstützungsbedarfe im Alltag tatsächlich umgesetzt werden. Standardisierte Tests und diagnostische Verfahren ergänzen diese Eindrücke mit objektiven Daten. In interdisziplinären Teamrunden werden alle Informationen gebündelt, bewertet und in den bio-psycho-sozialen Kontext eingeordnet.

So entsteht eine Gesamtdokumentation, die die Leistungen der Eingliederungshilfe rechtssicher begründet und gleichzeitig eine individuelle, praxisnahe Teilhabeplanung ermöglicht.

Vielfalt nutzen – mit Struktur und System

Bedarfsermittlung ist keine einmalige Maßnahme, sondern ein fortlaufender Prozess. Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht einen fundierten, menschenzentrierten Blick auf die Teilhabemöglichkeiten eines Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen. Damit Förderplanung nicht nur fachlich fundiert, sondern auch alltagstauglich gelingt, braucht es strukturierte Verfahren, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Systeme, die diesen Anspruch im Alltag unterstützen.

TheraVira wurde genau vor diesem Hintergrund entwickelt: als Plattform, die pädagogische und therapeutische Praxis, fachliche Standards und digitale Möglichkeiten miteinander verbindet – für eine Bedarfsermittlung, die entlastet und zugleich die Qualität sichert.

FAQs – Weitere häufige Fragen zur Bedarfsermittlung

Regelmäßige Fortbildungen, Supervisionen und kollegiale Fallbesprechungen helfen, die Methodenkompetenz zu verbessern. Zudem sollten Beobachtungen und Ergebnisse immer im Team reflektiert und mit anderen Einschätzungen abgeglichen werden. So bleibt die Bedarfsermittlung nachvollziehbar und fachlich fundiert.

Digitale Tools wie TheraVira unterstützen die Bedarfsermittlung, indem sie Beobachtungen, Testergebnisse und Teamprotokolle zentral speichern. Sie ergänzen klassische Methoden zur Bedarfsermittlung, sorgen für einen besseren Überblick, automatische Erinnerungen und erleichtern den Austausch zwischen verschiedenen Fachbereichen.

Externe Gutachten können notwendig werden, wenn der Fall besonders komplex ist. Sie liefern eine zusätzliche fachliche Grundlage für die Entscheidung.

Datenschutz ist Pflicht: Alle personenbezogenen Daten müssen sicher gespeichert werden. Es braucht klare Zugriffsrechte, aktuelle Einwilligungen der Betroffenen und regelmäßig geschulte Teams, die datenschutzkonformes Arbeiten gewährleisten.

Offene Gespräche, eine verständliche Erläuterung der Beobachtungen und Testergebnisse sowie die Möglichkeit, neue Beobachtungen zu vereinbaren, helfen, Vertrauen zu schaffen. Ziel ist es immer, eine gemeinsame Basis zu finden, die die Teilhabe des Kindes bestmöglich sichert.