Frühförderung wirkt, wenn sie früh beginnt, gut koordiniert ist und im Alltag der Familie ankommt. Dieser Leitfaden führt Sie sicher vom ersten Bauchgefühl bis zum Start der Förderung und zeigt, wie Anträge, Diagnostik und Kostenübernahme ineinandergreifen.

Warum sofort handeln sinnvoll ist

Warten kostet Entwicklungschancen. Wenn sich über mehrere Wochen ein Muster zeigt, lohnt sich eine frühe Abklärung. So lassen sich Stärken gezielt aufbauen, Hürden abbauen und Übergänge wie Kita-Start oder Einschulung gelassen planen.

Vom ersten Eindruck zur fachlichen Abklärung

Zwischen Gefühl und Diagnose liegen gut beobachtete Alltagssituationen und die richtige Reihenfolge der Schritte. So entsteht ein vollständiges Bild, das medizinische und heilpädagogische Perspektiven verbindet.

Schritt 1: Beobachten und dokumentieren

Halten Sie kurze Notizen zu typischen Alltagsszenen fest. Was gelingt verlässlich, wo hakt es wiederholt, was bleibt unklar. Drei präzise Beispiele genügen oft, um später Förderziele alltagsnah zu formulieren und Wirkung messbar zu machen.

Schritt 2: Erste Anlaufstellen nutzen

Starten Sie in der Kinderarztpraxis. Dort laufen Vorsorgeuntersuchungen zusammen, und bei Bedarf folgt die Überweisung in das Sozialpädiatrische Zentrum. Parallel nehmen Sie Kontakt zur Frühförderstelle auf. So treffen medizinische Befunde und heilpädagogische Einschätzungen früh aufeinander.

Schritt 3: Interdisziplinäre Diagnostik

Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und Psychologie betrachten Entwicklung, Teilhabe und Umwelteinflüsse gemeinsam. Ergebnis ist ein Förder- und Behandlungsplan mit klaren Teilhabezielen, Maßnahmen, Zuständigkeiten, Laufzeiten und Erfolgskriterien. Diese Struktur macht Fortschritte sichtbar und Anschlussentscheidungen leichter.

Antragstellung und Unterlagen: So kommen Sie zügig voran

Wer gut vorbereitet in den Ersttermin geht, spart Zeit. Entscheidend sind vollständige Unterlagen und abgestimmte Aussagen aller Beteiligten.

Was Sie zum Ersttermin mitbringen sollten

- U-Heft mit relevanten Einträgen und vorhandene Befunde, zum Beispiel aus der Kinderarztpraxis oder dem SPZ.

- Kurzprotokolle zu Alltagssituationen sowie Fragen zu Stärken, Stressoren und bewährten Strategien in Familie und Kita.

Wenn Praxis, Frühförderstelle und Kita ihre Beobachtungen konsistent dokumentieren, lässt sich der Bedarf nachvollziehbar begründen und schneller bewilligen.

Wer stellt was aus?

Ärzt:innen verordnen medizinisch-therapeutische Heilmittel wie Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie. Heilpädagogische und psychologische Leistungen beantragen Eltern über die Eingliederungshilfe. In der Komplexleistung greifen beide Bausteine ineinander, damit Förderung aus einer Hand koordiniert wird.

Kostenübernahme in der Frühförderung – einfach erklärt

Finanzierung muss kein Stolperstein sein. Die Zuständigkeiten sind klar verteilt und werden im Rahmen der Komplexleistung zusammengeführt.

| Bereich | Zuständig | Was wird typischerweise übernommen? |

| Medizinisch-therapeutische Heilmittel | Gesetzliche Krankenversicherung | Ärztlich verordnete Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie |

| Heilpädagogische Leistungen und Koordination | Eingliederungshilfe | Heilpädagogische Förderung, Elterncoaching, interdisziplinäre Koordination |

Bewilligungen laufen häufig sechs bis zwölf Monate. Planen Sie einige Wochen vor Ablauf eine Reevaluation ein, damit Ziele angepasst und Versorgungslücken vermieden werden.

Zeitplan und Meilensteine: Von der Anfrage zum Förderstart

Ein klarer Ablauf nimmt Tempo auf, wenn Rollen, Fristen und Rückmeldewege feststehen. So bleibt das Team handlungsfähig, und Familien behalten den Überblick.

1. Kontaktaufnahme und Beratung

Ein kurzes Vorgespräch klärt, welche Unterlagen vorliegen und was fehlt. Viele Frühförderstellen bieten schnelle Ersttermine, damit Familien ohne Hürden starten können und die Weichen zügig gestellt werden.

2. Diagnostik und Förderplanung

Die interdisziplinäre Sicht erfasst Motorik, Sprache, Kognition und Sozialverhalten. Teilhabeziele werden alltagsnah formuliert und so greifbar, dass sie in Küche, Bad oder Kita funktionieren. Transparenz schafft Verbindlichkeit: Wer übernimmt welche Aufgabe bis wann und wie wird Wirkung geprüft.

3. Antragstellung und Abstimmung mit Kostenträgern

Verordnungen und Anträge werden gebündelt eingereicht. Ein Terminplan mit Fristen hält alle im Takt. Frühförderstellen übernehmen häufig die Lotsenfunktion und stimmen sich mit Krankenkasse und Eingliederungshilfe ab. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bewilligung.

4. Start der Förderung und Rückmeldewege

Die Umsetzung erfolgt ambulant in der Einrichtung, mobil zu Hause oder direkt in der Kita. Entscheidend ist der Transfer in den Alltag. Kurze, wiederkehrende Impulse sind wirksamer als seltene Intensivphasen. Rückmeldungen der Eltern und des Kita-Teams fließen zeitnah in die Planung zurück.

Alltagstauglich fördern: Was Familien sofort umsetzen können

Sprache wächst im Dialog. Benennen Sie beim Kochen Gegenstände, sprechen Sie kurze, klare Sätze und lassen Sie Antwortzeit. Motorik entwickelt sich im Tun. Sortieren, Tragen und Stapeln beim Aufräumen trainiert Kraft und Koordination. Kognition profitiert von visuellen Schrittfolgen und einfachen Suchspielen. Wichtig ist ehrliches Feedback. Was klappt gut, was braucht noch Unterstützung. So bleiben Ziele realistisch und motivierend.

Regionale Unterschiede im Blick behalten

Bundesweite Regeln treffen auf lokale Praxis. In Bayern sind häufig die Bezirke an der Eingliederungshilfe beteiligt, in Nordrhein-Westfalen die örtlichen Träger. Je nach Region variieren Vorlagen, Fristen und Berichtsformate. Wer die Anforderungen früh einplant und Dokumente konsequent strukturiert, gewinnt Zeit und vermeidet Rückläufer. Für die Vertiefung bieten sich eigene Übersichten zu Frühförderung in Bayern und Frühförderung in NRW an.

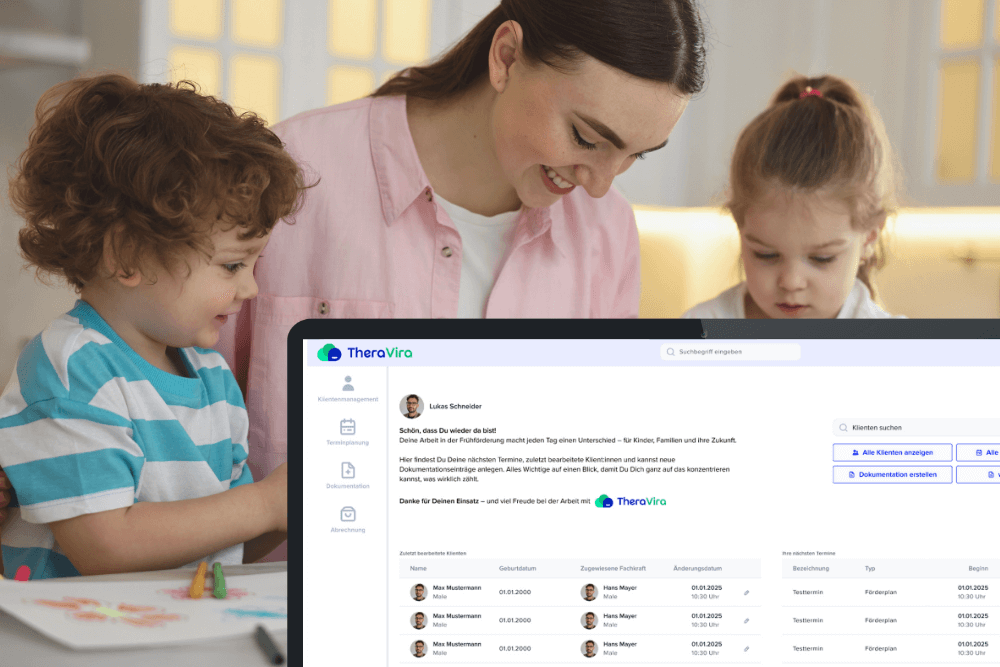

Digital unterstützt: So behalten Familien und Teams den Überblick

Digitale Systeme bündeln Planung, Dokumentation, Kommunikation und standardisierte Exporte für Kostenträger. Das senkt die Rücklaufquote und erhöht die Prüfbarkeit. Wenn mobile Dokumentation bei Hausbesuchen reibungslos funktioniert und Berichte konsistent aufgebaut sind, profitieren Familien, Teams und Kostenträger gleichermaßen. Lösungen wie TheraVira setzen genau hier an und schaffen Prozesssicherheit in der (interdisziplinären) Frühförderung.

Häufige Stolpersteine – und wie Sie sie vermeiden

Unvollständige Unterlagen verzögern Entscheidungen. Prüfen Sie Befunde, Verordnungen und Beobachtungsprotokolle vor der Einreichung. Ebenso wichtig ist das Fristenmanagement. Eine rechtzeitige Reevaluation verhindert Lücken, besonders vor dem Schuleintritt oder beim Wechsel der Einrichtung.

Fazit: Klarer Weg, spürbare Entlastung

Frühförderung wird wirksam, wenn Beobachtung, Diagnostik, Antragstellung und Umsetzung nahtlos zusammenspielen. Wer Zuständigkeiten kennt, Unterlagen bündelt und Rückmeldewege etabliert, startet schneller und hält die Förderung stabil. Digitale Unterstützung macht Fortschritte transparent und schafft mehr Zeit für das Wesentliche, die Entwicklung Ihres Kindes.

Häufig gestellte Fragen zum Weg zur Frühförderung

Für die Antragstellung und die Genehmigung durch die Kostenträger ist eine ärztliche Diagnose erforderlich (Ausnahmen bestehen bei reiner Privatzahlung). Entscheidend ist der konkrete, durch die Diagnostik festgestellte Unterstützungsbedarf.

Beginnen Sie in der Kinderarztpraxis und kontaktieren Sie parallel eine Frühförderstelle. So fließen medizinische und heilpädagogische Perspektiven zusammen.

Die Krankenkasse finanziert ärztlich verordnete Heilmittel. Die Eingliederungshilfe trägt heilpädagogische Leistungen und die Koordination. Beides wird als Komplexleistung verzahnt.

Häufig sechs bis zwölf Monate. Planen Sie einige Wochen vor Ablauf eine Reevaluation, damit die Förderung ohne Lücke weiterläuft.

Durch strukturierte Planung, konsistente Berichte und standardisierte Exporte. Das reduziert Rückfragen der Kostenträger und schafft spürbar mehr Zeit für Kinder und Familien.