Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ist ein weltweit anerkanntes Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Sie bietet eine einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes eines Menschen und der Auswirkungen auf seine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die ICF verändert den Blick auf Behinderung grundlegend: weg von einer defizitorientierten Sichtweise, hin zu einem ressourcenorientierten Verständnis von Teilhabe.

In diesem Beitrag erklären wir, was die ICF ist, wie sie aufgebaut ist, in welchen Bereichen sie angewendet wird und warum sie für Fachkräfte, insbesondere in heilpädagogischen Zentren, und Organisationen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Was ist die ICF? International Classification of Functioning, Disability and Health

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, kurz ICF, ist mehr als ein theoretisches Modell. Sie bildet weltweit die Grundlage für ein modernes Verständnis von Gesundheit und Teilhabe.

Ursprünglich hervorgegangen aus der ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), stellt die ICF die Weiterentwicklung dieses Konzepts dar.

Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ist das offizielle Nachfolgemodell der ICIDH und wurde im Jahr 2001 von der WHO veröffentlicht. Sie bietet ein umfassendes Rahmenkonzept zur Erfassung von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit und orientiert sich am bio-psycho-sozialen Modell von Gesundheit.

Ziel der ICF ist es, die funktionale Gesundheit umfassend sichtbar zu machen – im Zusammenspiel von medizinischen Befunden, persönlichen Fähigkeiten und sozialen Lebensbedingungen. Mit TheraVira als spezialisierter ICF-Software greifen alle Schritte Ihrer Förderprozesse nahtlos ineinander: planen, dokumentieren, evaluieren, abrechnen. So sparen Sie Zeit, vermeiden doppelte Arbeit und behalten jederzeit den Überblick – digital, rechtssicher und ICF-konform.

Aufbau und Struktur der ICF

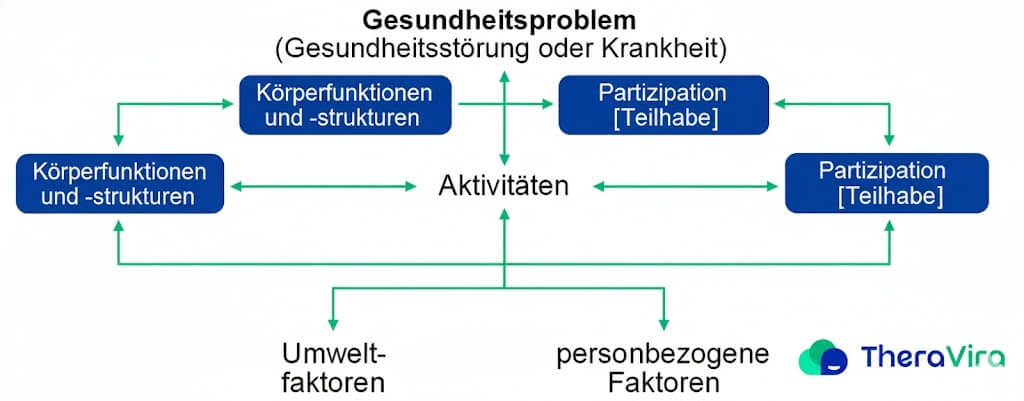

Die Struktur der ICF ist darauf ausgelegt, menschliches Erleben und Verhalten umfassend und systematisch zu beschreiben. Dabei unterscheidet sie zwischen verschiedenen Komponenten von Gesundheit, deren Zusammenspiel individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Die ICF basiert auf einem strukturierten System mit vier Hauptkomponenten. Jede Komponente stellt einen anderen Aspekt der Komponenten von Gesundheit dar und bildet zusammen ein ganzheitliches Bild des Menschen in seiner Lebenswirklichkeit.

Die vier Hauptkomponenten der ICF:

Die ICF besteht aus vier Hauptkomponenten (die Kürzel stammen aus dem englischen Original und helfen bei der systematischen Kodierung):

- Körperfunktionen (b-Funktionen): Physiologische Funktionen von Körpersystemen (z. B. Sehen, Atmen, Konzentrationsfähigkeit). Das „b“ steht für „body functions“.

- Körperstrukturen (s-Strukturen): Anatomische Strukturen wie Organe, Körperteile oder Gewebe, die Körperfunktionen ermöglichen. Das „s“ steht für „structures“.

- Aktivitäten und Partizipation (d-Strukturen): Ausführung von Aufgaben und gesellschaftliche Teilhabe, z. B. Kommunikation, Mobilität oder Arbeit. Das „d“ steht für „doing“ bzw. „participation“.

- Umweltfaktoren (e-Strukturen): Physikalische, soziale und einstellungsbezogene Umweltbedingungen. Das „e“ steht für „environmental factors“. Gemeint sind alle äußeren Einflüsse – z. B. bauliche Gegebenheiten, soziale Unterstützung, Einstellungen im Umfeld –, die funktionale Gesundheit positiv oder negativ beeinflussen können.

Hinzu kommen personbezogene Faktoren, wie Alter, Geschlecht, Bildung oder Lebensstil. Diese sind zwar nicht kodiert, aber für die Kontextualisierung im Förderprozess bedeutsam. Das Zusammenspiel dieser Komponenten ermöglicht eine ganzheitliche und differenzierte Betrachtung der funktionalen Gesundheit eines Menschen.

TheraVira hilft dabei, diese Mehrdimensionalität im Alltag strukturiert abzubilden – mit klarer Trennung und gleichzeitigem Zusammenspiel aller ICF-Komponenten.

Kodierungssystem und Beurteilungsmerkmale

Ein zentrales Merkmal der ICF ist ihr klar strukturiertes Kodiersystem: Körperfunktionen, Aktivitäten und Umweltfaktoren werden mit Codes und sogenannten Qualifikatoren beschrieben. Dadurch lässt sich der Grad einer Beeinträchtigung präzise und standardisiert erfassen – international vergleichbar, wissenschaftlich auswertbar und praxisnah anwendbar. Um den Grad einer Fähigkeitsstörung oder Teilhabeeinschränkung präzise zu erfassen, nutzt die ICF ein standardisiertes System von Qualifikatoren.

- 0: keine Beeinträchtigung

- 1: leichte Beeinträchtigung

- 2: mittlere Beeinträchtigung

- 3: schwere Beeinträchtigung

- 4: vollständige Beeinträchtigung

Beispiel:

Der Code d450.2 beschreibt eine mittlere Beeinträchtigung beim Gehen.

„d450“ steht dabei für die Aktivität „Gehen“, der Punkt „.2“ gibt an, dass diese Fähigkeit in einem mittleren Ausmaß eingeschränkt ist.

In der Praxis bedeutet das beispielsweise, dass ein Kind zwar selbstständig laufen kann, dabei aber regelmäßig Unterstützung benötigt, z. B. durch Hilfsmittel oder eine erwachsene Begleitung im öffentlichen Raum.

Diese Form der Kodierung zeigt nicht nur, was betroffen ist, sondern auch wie stark. Das schafft eine verlässliche Grundlage für Förderplanung und Dokumentation – und stärkt die Verständigung zwischen Fachkräften, Eltern und Kostenträgern. TheraVira unterstützt diesen Prozess durch systematische Eingabestrukturen, Auswahlhilfen und automatisierte Textvorschläge.

Das bio-psycho-soziale Modell der ICF

Die ICF basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell der WHO. Dieses Modell betrachtet Gesundheit nicht isoliert aus medizinischer Sicht, sondern als Zusammenspiel körperlicher, psychischer und sozialer Einflussfaktoren. Es ersetzt die defizitorientierte Perspektive früherer Klassifikationen und legt den Fokus auf funktionale Fähigkeiten und gesellschaftliche Teilhabe.

Im Zentrum steht die Frage: Was kann ein Mensch trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung tun – und unter welchen Bedingungen? Dabei werden nicht nur Beeinträchtigungen erfasst, sondern auch Ressourcen, Umweltfaktoren und persönliche Lebensumstände berücksichtigt.Diese Sichtweise ermöglicht eine differenzierte Einschätzung individueller Unterstützungsbedarfe – und schafft die Grundlage für eine Planung, die auf Teilhabe und Selbstbestimmung zielt. Die ICF trägt so dazu bei, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen in ihrer Lebenswirklichkeit ganzheitlich zu verstehen.

Anwendung der ICF in verschiedenen Praxisfeldern

Die ICF ist mehr als eine Klassifikation. Sie ist ein praxisnahes Werkzeug für den Berufsalltag: Sie hilft Fachkräften dabei, funktionale Fähigkeiten gezielt zu erfassen, Teilhabeziele zu entwickeln und unterstützende Maßnahmen gemeinsam mit anderen Berufsgruppen zu planen.

Je nach Einsatzfeld gibt es unterschiedliche Schwerpunkte und Anwendungsweisen.

Medizinische Rehabilitation und Therapie

In Einrichtungen wie Rehakliniken, Krankenhäusern, heilpädagogischen Zentren und therapeutischen Praxen wird die ICF genutzt, um den Verlauf einer Rehabilitation systematisch zu beobachten, zu dokumentieren und auszuwerten.

Dabei kommt häufig ein sogenannter “ICF-Assessment-Bogen” zum Einsatz, mit dem Fachkräfte Teilhabeziele planen, Fortschritte messen und interprofessionell kommunizieren können. Auch in der neurologischen oder orthopädischen Rehabilitation wird die ICF genutzt, um Krankheitsfolgen differenziert darzustellen.

Pädagogik und Frühförderung

Die ICF wird auch speziell für Kinder und Jugendliche genutzt. Die ehemals eigenständige Version ICF-CY (Children and Youth Version) wurde von der WHO inzwischen in den allgemeinen ICF-Katalog integriert.

Die ICF ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf die kindliche Entwicklung – unter Berücksichtigung von Lebenswelt, Umweltbedingungen und individuellen Ressourcen.

Häufig ist die Orientierung an der ICF Bestandteil von Förderplänen oder Entwicklungsberichten und unterstützt so die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen pädagogischen, medizinischen und psychologischen Fachkräften, etwa in gemeinsamen Fallbesprechungen.

In einigen Bundesländern ist die Arbeit mit der ICF bereits verpflichtend – andere Einrichtungen befinden sich noch in der Umstellung.

ICF in der Heilpädagogik

Die ICF in der Heilpädagogik hilft Fachkräften dabei, Entwicklungsverläufe sichtbar zu machen, Förderziele zu formulieren und Teilhabe zu planen. In Kombination mit der ICF-CY entsteht so ein klarer, praxisnaher Rahmen – für Berichte, Fallbesprechungen und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Pflege und Eingliederungshilfe

Für Einrichtungen der Behindertenhilfe, Pflege und Teilhabeplanung – insbesondere im Kontext des SGB IX – bildet die ICF eine strukturierte Grundlage für Hilfeplangespräche, Leistungsbeschreibungen und individuelle Förderziele.

Sie hilft, subjektive Einschätzungen zu objektivieren und fördert dadurch eine nachvollziehbare Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Die ICF dient dabei als Grundlage, um individuelle Unterstützungsbedarfe systematisch zu erfassen und darauf abgestimmte Teilhabeziele in Hilfe- oder Förderplänen festzuhalten.

Einige Bundesländer nutzen die ICF zudem als Basis für trägerübergreifende Bedarfsermittlungsinstrumente (z. B. BEI_NRW oder B.E.Ni.).

Wie sich das Antragsverfahren mithilfe der ICF strukturiert, zeitsparend und rechtssicher umsetzen lässt, zeigt sich in der täglichen Anwendung.

Berufliche Rehabilitation und Arbeitsmarktintegration

Auch im Bereich der beruflichen Teilhabe findet die ICF zunehmend Anwendung. Die Bundesagentur für Arbeit, Rentenversicherungsträger und Integrationsämter nutzen sie zur Bewertung von Erwerbsfähigkeit, Teilhabebedarf und individuellen Unterstützungsbedarfen. In Kombination mit den ICF-Core Sets für arbeitsbezogene Kontexte lassen sich Arbeitsanforderungen mit funktionalen Fähigkeiten abgleichen – beispielsweise zur Einschätzung von Belastbarkeit oder Kommunikationsfähigkeit am Arbeitsplatz.

Sozialplanung und Versorgungsforschung

Neben der direkten Einzelfallanwendung bietet die ICF auch Potenzial für wissenschaftliche Auswertungen und Steuerungsprozesse auf Systemebene.

Im Rahmen der Versorgungsforschung kann sie dazu beitragen, regionale Unterschiede in der Teilhabe sichtbar zu machen. Soziale Träger und Institutionen nutzen die ICF, um Unterstützungsbedarfe besser zu verstehen, Versorgungslücken zu identifizieren und gezielte Konzepte für mehr Teilhabe und Inklusion zu gestalten.

Software und digitale Hilfen

Mit Lösungen wie REHADAT-ICF oder Software-Plattformen mit ICF-Modul (z. B. TheraVira) lassen sich ICF-Kodierungen in leichter Sprache, Gebärdensprache oder mit barrierefreien Elementen für eine inklusivere Kommunikation adaptieren.

-

Welche Ziele verfolgt das BTHG in der Heilpädagogik?

Jetzt weiterlesen: Welche Ziele verfolgt das BTHG in der Heilpädagogik?Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat die Arbeit in der Eingliederungshilfe tiefgreifend verändert. Für Fachkräfte, Leitungspersonen und auch Eltern ist es entscheidend, die Kernziele dieses Gesetzes zu…

ICF und ICD: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Oft kommt es zu Verwechslungen zwischen der ICF und der ICD. Beide Klassifikationen stammen von der Weltgesundheitsorganisation, erfüllen jedoch unterschiedliche Zwecke.

Die ICD (International Classification of Diseases) dient der Klassifikation medizinischer Diagnosen, während die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ergänzt, was diese Diagnosen für das alltägliche Leben bedeuten.

Sie beschreibt, wie sich gesundheitliche Einschränkungen auf Aktivitäten, Teilhabe und funktionale Fähigkeiten auswirken – also darauf, was eine Person trotz Erkrankung leisten oder erleben kann.

Wichtigster Unterschied:

- ICD = Diagnose (Was ist krank?)

- ICF = Funktionale Auswirkung (Was bedeutet die Krankheit für das Leben?)

Beide Systeme sind komplementär und werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bzw. vormals vom DIMDI in Deutschland gepflegt.

Vorteile der ICF für Fachkräfte und Einrichtungen

Die Anwendung der ICF bringt viele Vorteile mit sich. Sie ermöglicht nicht nur eine differenzierte Fallanalyse, sondern unterstützt auch die Kommunikation zwischen verschiedenen Berufsgruppen.

Die Vorteile der ICF zeigen sich sowohl in der täglichen Arbeit mit Klient:innen als auch auf organisatorischer Ebene. Sie hilft dabei, fachliche Einschätzungen zu objektivieren, fördert Transparenz und schafft eine gemeinsame Sprache über Berufsgrenzen hinweg.

Vorteile im Überblick:

- Strukturierte Beobachtungs- und Dokumentationshilfe

- Einheitliche Sprache über Berufsgrenzen hinweg

- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit

- Grundlage für standardisierte Berichte und Hilfepläne

- Transparenz für Klient:innen und Angehörige

Herausforderungen und Kritikpunkte

Die Umsetzung der ICF bringt neben vielen Chancen auch gewisse Anforderungen mit sich. Gerade zu Beginn können Unsicherheiten entstehen, die Zeit und Unterstützung erfordern. Es lohnt sich daher, mögliche Stolpersteine frühzeitig zu erkennen und geeignete Lösungswege zu entwickeln.

Mögliche Hürden:

- Hoher Schulungsbedarf und Einarbeitungsaufwand

- Schwierigkeit, alle Lebensbereiche abzubilden

- Fehlende Softwareunterstützung in manchen Einrichtungen

- Unsicherheiten bei der Wahl geeigneter ICF-Codes

Digitale Lösungen, Webinare und Schulungen können hier sinnvoll unterstützen.

Zukunft der ICF und Weiterentwicklungen

Die ICF ist ein dynamisches Klassifikationssystem. Ziel ist es, ihre Anwendung möglichst einfach und effizient zu gestalten. Dabei helfen zum Beispiel ICF Core Sets – standardisierte Zusammenstellungen wichtiger ICF-Kategorien für bestimmte Gesundheitsprobleme oder Arbeitsbereiche.

Auch im Zuge der Digitalisierung und der zunehmenden Schnittstellen zu elektronischen Akten gewinnt die ICF weiter an Bedeutung. Sie ist eine wichtige Grundlage für die systematische Teilhabeplanung und wird auch künftig eine tragende Rolle in der Dokumentation und Begründung von Unterstützungsleistungen spielen.

Damit dieses Potenzial im Alltag wirksam wird, braucht es digitale Lösungen, die die ICF nicht nur abbilden, sondern verständlich strukturieren, nutzbar machen und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

TheraVira wurde genau mit diesem Anspruch entwickelt: als Plattform, die den gesamten Förderprozess ICF-konform, transparent und praxisnah unterstützt – entstanden aus der Praxis, mit Blick auf die realen Anforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe.

FAQ zur ICF

ICF steht für Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Sie ist ein weltweit anerkanntes Klassifikationssystem der WHO und beschreibt, wie sich Gesundheitsprobleme auf die funktionale Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe eines Menschen auswirken.

Die ICF wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt und im Jahr 2001 offiziell veröffentlicht. Sie ist das Ergebnis eines langjährigen internationalen Entwicklungsprozesses unter Einbeziehung zahlreicher Fachleute aus Medizin, Pädagogik, Sozialwissenschaften und Rehabilitationsforschung.

Die ICD (International Classification of Diseases) dient zur Klassifikation von Krankheiten und Diagnosen.

Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) hingegen beschreibt, wie sich diese Diagnosen auf das Leben, die Aktivitäten und die Teilhabe eines Menschen auswirken.

Die ICD fragt also “Was ist krank?”, die ICF “Was bedeutet die Krankheit für das tägliche Leben?”.

Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und über Plattformen wie REHADAT-ICF.

Die Einführung der ICF erfordert eine strategische Herangehensweise. Empfehlenswert sind praxisnahe Schulungen für Mitarbeitende, Pilotprojekte zur Anwendung im Arbeitsalltag sowie die Integration in bestehende Dokumentationsprozesse.

Unterstützend wirken softwaregestützte Lösungen, die ICF-Kategorien nutzerfreundlich abbilden und zur Qualitätssicherung beitragen.